可以确定的是,在我们目前找出的所有民国史料中,只要提到“三坑二涧”这四个字的文章,无论是廖存仁还是林其瑞的记述,无一例外的记录的是“倒水坑”,而没有提到过“大坑口” 。

甚至在林心炯发1986年表在《茶叶科学技术》第1期的《武夷岩茶品质与生态环境的初步研究》文章中,提到“三坑二涧”说的版本也还是“倒水坑” 。

这种变化直到1985年,还是姚月明先生的那篇文章开始 。

姚老在1985年由陈椽主编的《中国名茶研究选集》中,在《武夷岩茶与武夷茶史》一章提到:

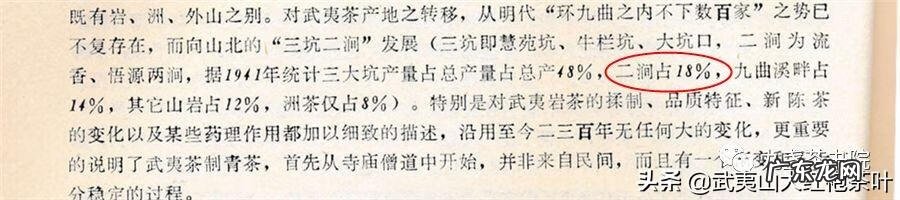

“对武夷茶产地之转移,从明代”环九曲之内不下数百家”之势已不复存在,而向山北的“三坑二涧”发展 (三坑即慧苑坑、牛栏坑、大坑口,二涧为流香、悟源两涧,据1941年统计三大坑产量占总产量占总产48%,二涧占18%,九曲溪畔占14%,其它山岩占12%,洲茶仅占8%) 。”

姚老的这段文字后期在他的文章中多次被重复著述,这个在我们这篇文章开篇就有提到,比如1991年的《武夷文史资料第十辑》和2005年的《姚月明论文集》 。

这段文字很显然引用的是1943年林馥泉先生在《武夷茶叶之生产制造及运销》中的资料 。

但是姚老在这里犯了一个引述上的错误,林馥泉文中说的是“三大坑”和“三涧坑”,而姚老的文章中则把“三涧坑”误以为是“二涧”(从对产茶量的引用上可以看出),并直接描述为“三坑二涧” 。

文章插图

图9:姚老1985年关于“三坑二涧”文章

其实林馥泉说“三涧坑”的范围是在福龙岩、佛国岩、碧石岩一带,是他所说的“中岩茶”,而非三坑两涧的范围;他描述的“三大坑”概念也非之前廖存仁和林其瑞他们描述的“三坑二涧”中的三坑,而姚老再这里却做了一个“改编整合”,这是一个很明显的理解错误,以至于后期被以讹传讹 。

当然,我们必须强调的是“大坑口”或者“倒水坑”都在三坑两涧范围,这两个山场从我们可以翻阅到的资料以来都是武夷岩茶正岩产区的核心山场 。从民国开始,在“三大坑”的这个版本中,“大坑口”就一直是三大坑之一 。

由此我们引申出下一个问题 。

第四, “三坑二涧”和“三大坑”究竟哪种说法来描述武夷岩茶正岩核心产区更合适?

文章插图

综合以上资料,我们发现对于武夷岩茶最核心的大岩茶产区的概括,廖存仁和魏德端都概括为“三坑二涧”,而林馥泉还有张天福先生的报告中都概括为“三大坑”或者“三条坑” 。这两种说法到底哪个更准确 。

首先,廖存仁和魏德端他们所说的“三坑二涧”和“八大名岩”并不是他们提出来的,他们只是做了记录 。这些概括有可能在清末或者更早期就已经有人提出来 。很有可能是岩主、包头或者茶商对于岩茶核心产区的约定俗成的说法,流传至今 。

这种名词是当时的生产经验总结,不一定有经过详细的科学论证其合理性 。所以就不存在所谓的倒水坑划入慧苑坑的划分更科学,还是划分入牛栏坑更科学 。

在历史资料上面,“倒水坑”就是独立在“三坑二涧”中占有一个位置 。在这个问题上,我们应该尊重史料存在而不是去强调逻辑推理 。

而林馥泉先生所提的“三大坑、三涧坑”在我们前文中已经分析了,从句意上看林馥泉先生也是引述前人的提法并对此作出范围诠释,他也不是“三大坑”的提出者 。但“三条坑”或者“三大坑”这种提法更像是一种简单的描述,非经过慎重排列概括 。这种描述相比较于“三坑二涧、八大名岩”来形容岩茶大岩核心产区会更加粗放些 。

- 川西高原地图 川西高原地形图

- 车辆导航用什么地图好 地图导航哪个最好用手机

- 成都是西部战区吗 成都是哪个省的省会城市地图

- 浙江临海市的地图 中山临海工业区属于哪里

- 出皇帝的风水宝地图片 农村殿皇山风水图

- 风水卫星地图下载 谷歌卫星地图地理风水

- 辛多雷 卡多雷套装

- 淘宝地图上的小货车准吗?物流停滞不前咋办?

- 淘宝地图显示快递位置准确吗?不更新是为何?

- 广西上林县风水宝地图 德化县岭边村草村有一块风水宝地

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。