挤眉弄眼、做鬼脸,发出异响、清嗓子、······

这些孩子课堂上多次被老师“点名”。家长越是批评、纠正,孩子就越是“变本加厉”。这究竟是怎么了?

这种不由自主地发生抽动的现象,要当心是抽动症!

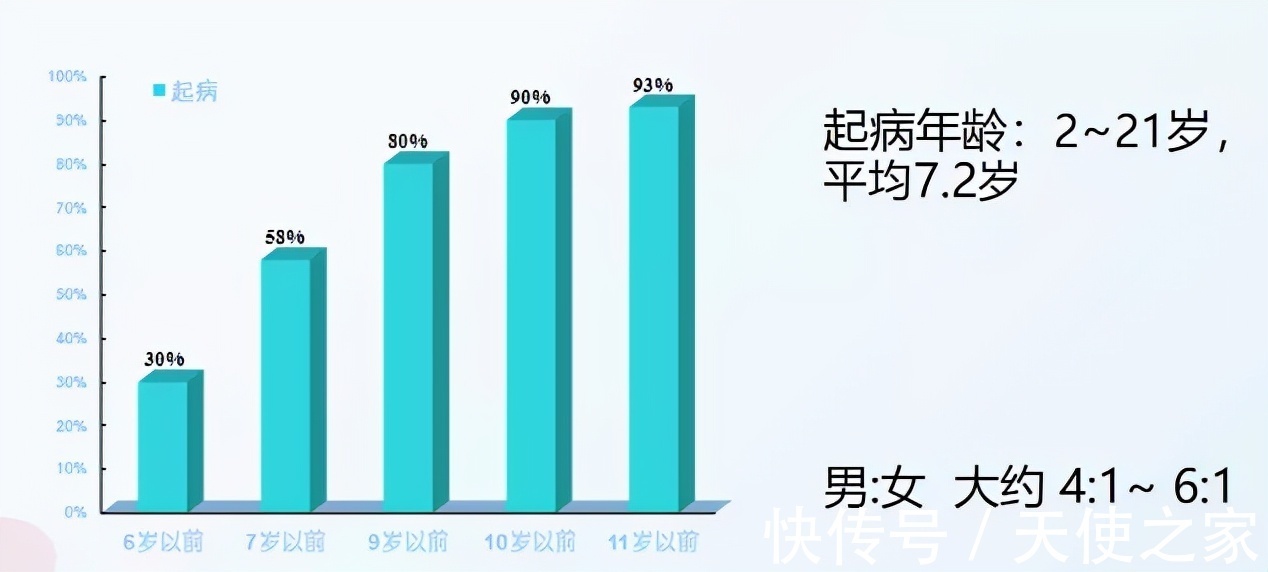

【 课堂|天使讲堂:课堂上的“捣蛋鬼”,除了“多动症”,还要小心抽动症】抽动症”,又称“抽动障碍”,是以抽动为主要临床表现的神经精神疾病。在我国学龄儿童抽动症的患病率为 3%-10%,以5-10岁最为多见,男孩发病率约为女孩的3-5倍。

主要症状:

以眨眼睛、头部抽动最为常见,还会出现耸肩、四肢抽动、发出哼声、咳嗽清嗓等,少数患儿有说脏话、触碰他人等症状。

文章插图

临床上大部分抽动症患儿都以轻症为首发,偶尔眨眼或吸鼻子,家长以为眼睛进了东西或眼部疲劳或鼻炎等,容易被忽视。直到孩子的症状不断加重,一天眨眼、吸鼻子等数十次,上百次,才引起家长的重视。

如发现以下情况需注意抽动症,及时就诊:

孩子经常用力眨眼挤眼而不是揉眼睛,眼睛结膜不红,甚至眨眼时面部肌肉也动;

吸鼻子很用力而没有鼻涕,甚至带有声音,努嘴、张口;

说脖子或肩膀不舒服而点头伸脖子耸肩后舒服等情况。

就诊时有的需要检查一下有没有诱发因素,比如过敏性结膜炎、鼻炎、链球菌感染等。如果有,治疗抽动的同时,积极治疗原发病,大多数抽动症状都会消失,家长要注意观察和鉴别。

文章插图

抽动症可蔓延全身,甚至影响心理健康

据统计,80%的抽动症患者在抽动前会有前驱症状。例如,眨眼前的眼部烧灼或不适感、扭动肩膀前的搔痒或不适感、伸脖子前的脖子酸胀不适感等。

因此,有些家长认为是坏习惯,会采取批评、严加管教、反复强调让孩子自我控制的方法,而不是去医院治疗。

!!这样真的不可行!!

这有可能导致抽动症病情进一步发展,从面部表现逐渐发展到头颈、肩部,再往下到躯干和四肢,以及不自主发声、说脏话等。

也有部分患儿可以短暂控制,但在紧张、焦虑等情绪下会加重,刻意抑制也常导致事后反复。

此外,不少家长发现,自从患上抽动症,孩子开始变得孤僻、成绩下降等等。异常频繁的抽动会让孩子在与他人的交往中感到自卑,更易出现脾气暴躁、精神紧张,难以结交朋友。也会导致孩子注意力不能集中,干扰正常的书写和听课效果,影响成绩。甚至有的患儿会继发精神异常、强迫症等,最终对孩子的身心健康以及家庭生活造成影响

文章插图

如何让抽动的孩子回归学校,正常上课?

大部分轻症患儿可通过以下方式进行治疗:

去除诱因、心理疏导、避免过度关注、紧张、焦虑;

避免刺激饮食,补充缺乏元素;

减少电子产品等为主,观察发现电子产品会导致抽动增加;

抽动频繁影响生活学习时进一步查找原因,及时采用药物治疗;

和谐的家庭环境对抽动的缓解消失非常重要。

石春雷主任提醒:抽动症的形式是可以改变的,程度和频次也会呈现波动变化。当孩子某种抽动症状缓解后,家长不能自行中断治疗,一定要遵照医嘱治疗,定期随访,以免病情反复甚至加重。

- 腊八节的腊|蚂蚁庄园腊八节的腊最早是一种 小课堂12月30日答案

- 站在南极点|蚂蚁庄园站在南极点其他方向对你来说都是 小课堂12月28日答案介绍

- 国产奶粉排行榜10强排行榜 圣元我的天使奶粉怎么样

- 沙漠里的沙子|蚂蚁庄园沙漠里的沙子能直接用来建造房屋吗 小课堂12月15日答案

- qq群课堂老师能看到学生吗

- 成语黄钟大吕指|蚂蚁庄园成语黄钟大吕指的是什么 小课堂12月10日答案介绍

- 素颜霜可以每天使用吗

- 唇膜可以天天使用吗

- 全世界的手语|蚂蚁庄园全世界的手语都一样吗 小课堂12月3日答案最新

- 你知道我们每天使用的牙刷有多少细菌吗 细菌感染是卫生不好吗

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。