《西厢记》是元代剧作家王实甫的代表性作品,也是元曲杂剧的经典力作 。至于元曲四大家不过是后世的个人评定称谓而已,不代表《西厢记》就逊色于元曲四大家的《窦娥冤》,《天净沙·秋思》,《倩女离魂》,《梧桐雨》 。

其实古人习惯于把一个时代的文化名人聚集在一块儿冠以并称,如“唐初四杰”,“唐宋八大家”等等 。但孟浩然的《春晓》,宋绅的《悯农》,范仲淹的《岳阳楼记》,刘禹锡的《陋室铭》等,你能说这些没有列入冠称的就逊色吗?

再如李白冠以“诗仙”,杜甫冠以“诗圣”,苏轼个人确没有这种雅称,你能据此就说《赤壁怀古》逊色《静夜思》多少吗?

无论冠以并称还是个人雅称,只能代表一种成就和荣誉,绝不是涵盖一个时代的绝对最高权威 。

所以《西厢记》的名分不在于“元曲四大家”,而在于广为流传,深受喜爱 。

约定俗成吧 。

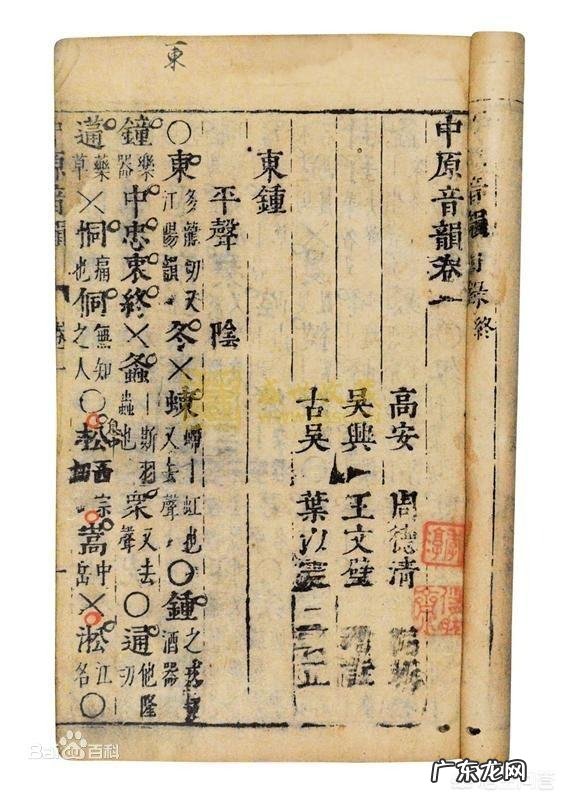

元代周德清在《中原音韵》的序中最早将其四位并列,“乐府之盛之备之难,莫如今时……其备则有关、郑、白、马 。一新制作 。”(周德清认识方面的主观原因)

文章插图

关、郑、白、马 这四个人是元曲杂剧发展成熟的代表性人物,王实甫年龄要比这四个人小一些,创作期相对要靠后,流传下来的作品少些(《崔莺莺待月西厢记》、《吕蒙正风雪破窑记》和《四大王歌舞丽春堂》),这可能也是四大家中没有王实甫的原因之一 。

明清有很多文人对为王实甫未被列入“四大家”而提出非难,也提出了种种新的“四大家”之说,但未见流行 。

王实甫虽没有入“四大家”之列,但是5本21折的《西厢记》依然是元代杂剧创作中最优秀的作品之一 。

提起王实甫,一定会想起《红楼梦》中宝玉和黛玉花下共读《西厢记》,宝玉对《西厢记》的评价是“真是好文章!你要是看了,连饭也不想吃呢!”,而黛玉看书的表现是“越看越爱,觉词句警人,余香满口”,足以衬托出《西厢记》是本让所有读者都喜欢的书 。除众所周知的《西厢记》外,王实甫的作品还有《吕蒙正风雪破窑记》、《四大王歌舞丽春堂》、《陆绩怀橘》等,语言精美、情感鲜明,然而为什么没有被列为“元曲四大家”呢?

文章插图

首先呢,我们先分析一下“元曲四大家”的构成,“元曲四大家”是指元朝四位著名的戏曲家,关汉卿、马致远、郑光祖、白朴,最早出现在明代戏曲理论家何良俊的《四友斋丛说》,后来文学家王世贞也对此说法也做了认可,虽然他在《艺苑卮言》中对《西厢记》做了评价,但是没有把王实甫列入“四大家”之一,既然已经认可,后世虽有过更改但并未流行 。

分析原因,后世认为王实甫未被列入“元曲四大家”的原因是因为其戏曲过于“艳”,文辞优美,诗意浓厚,曲文感情色彩强烈,不被当时的主流社会所接受,借用《红楼梦》中薛宝钗的一句话,“这些个杂书,他们背着我们看,我们被着他们看,大人们知道了,打的打,烧的烧”,“最怕见些杂书,移了性情,就不可救了” 。可见王实甫的《西厢》等书在当时并不被主流社会接受,人们都爱看,但是又都被着人们看,因为被别人知道了是件很丢脸的事,是不明理不守道的事情 。

文章插图

再借用贾母在元宵夜宴上批《凤求鸾》,“书中的小姐必是通文知礼,无所不晓竟是个绝代佳人,见一个清俊男人,父母也忘了,书也忘了,鬼不成鬼,贼不成贼,哪一点像佳人了”,所以,在当时并不能被庙堂所接受,尤其是追求自由恋爱,不尊封建礼教的做法不能为社会接受,作为身份认证的当权者没有把他摆在较高的有代表性的地位 。

- 我的奇怪朋友结局是什么

- 笑纳歌词

- 《革命者》票房惨败《1921》,到底哪里出了问题?

- 你如何评价《四个春天》这部纪录片?

- 穿越火线肖枫哪里去了

- 佛经诵读有讲究,《心经》诵读、读诵的步骤

- 一句感恩长辈的诗

- 符姓的来源

- 打开孩子探索未来世界的窗!《探险家学院》系列产品新品发布会在京举行

- 唐宋八大家简介

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。