文章插图

祭灶这一习俗,最早可追溯到人类的“炎帝崇拜”,这是人类对火焰及“先炊”发明者的纪念 。然而,这种正当的纪念却随着时间推移被扭曲为对“告密者”的崇拜,着实令人哭笑不得 。对于这一点,亦有古人有清醒的认识 。

唐朝诗人陆龟蒙曾写过一篇名为《祀灶解》的文章,直言:“者曰其神居人间伺察小过作谴告者,又曰灶鬼以时录人功过,上白于天,当祀之以祈福祥,此近出汉武帝时方士之言耳 。行之惑耶!苟行君子之道,暗室不欺,屋漏不愧,虽岁不一祀,灶其诬我乎?苟为小人之道,专利以饰诈,崇奸而树非,虽一岁百祀,灶其私我乎?”

这番话读起来令人拍案叫绝,陆龟蒙看待问题的角度果然独到!倘若灶王爷是英明的,那么君子即便不祭拜他,灶王爷也不会向天庭诬告他;就算小人每天都要祭灶,灶王爷也不会饶过他!那么,倘若灶王爷有私心,并不公正,又该如何是好呢?

陆龟蒙的解答是这样的:“天至高,灶至下,帝至尊严,鬼至幽仄 。果能欺而告之,是不忠也 。听而受之,是不明也 。下不忠,上不明,又果可以为天帝乎?”这句话不单可适用于灶王爷身上,放到其他信仰中同样奏效 。

遗憾的是,这篇如醒世恒言般的《祀灶解》,在当时并没有造成太大的轰动 。

文章插图

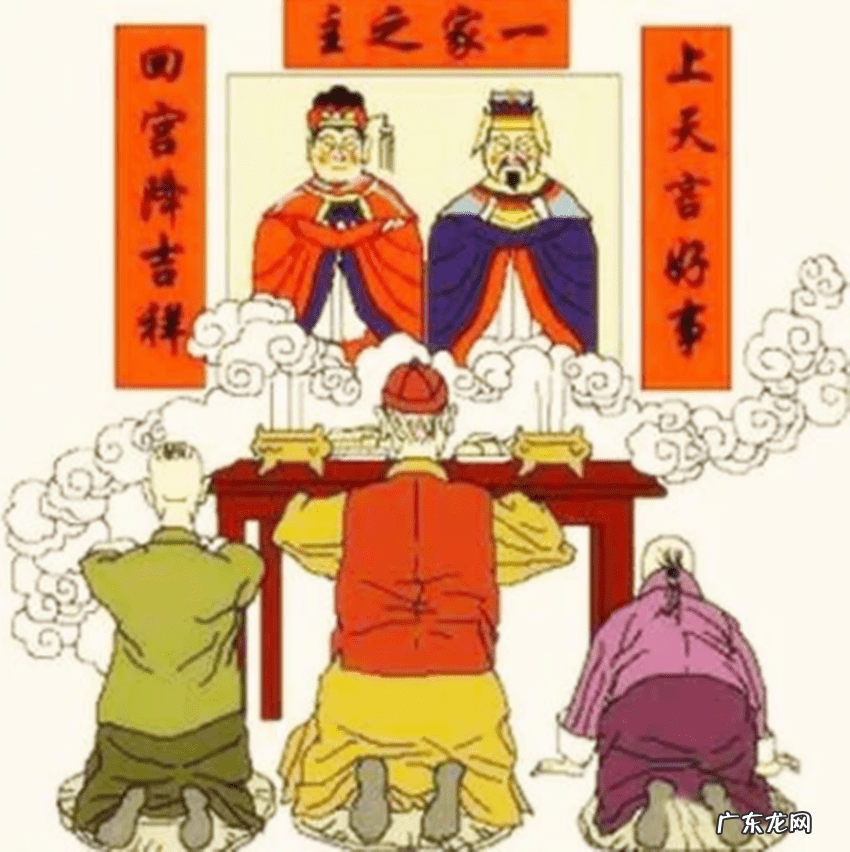

灶神信仰的改变,直接影响了祭灶仪式 。

通常来说,“民祭”和“官祭”的区别较大 。早期社会的灶神是“先炊”,也就是前文中提到的老妇人 。所以,“民祭”的过程中妇女亦可参与主祭,并不会受到男权思想的限制 。祭祀的方法也比较简单,用瓶子、瓦盆盛放美食美酒,摆在灶台处虔诚祭拜即可 。至于“官祭”则要复杂得多,通常在国都郊外都会有专门的祭祀场所,国君会带领文武百官共同举行该仪式,既庄严又肃穆 。

汉唐时期,也就是灶神成了“告密者”之后,祭灶的流程变得更加繁琐 。上至天子,下至贩夫走卒,每个人都不敢在祭灶过程中马虎半分,这种风气一直延续到清朝 。雍正年间,为了节省国库的开支,雍正帝将祭灶的时间定于腊月二十三日,与祭祀各路大神的时间合并 。清朝以后祭灶已无官民之分,老百姓多于腊月二十三祭灶 。

现代人祭灶时有些地区仍保留着“女不祭灶”的习俗,这种习俗的成因有二:

一是宋朝之后程朱理学盛行,女性失去了部分祭祀的权力;

二是汉末灶神已从“先灶”变成了美男子张单,是以女性不再适合主祭 。

所以《北平风俗类征》中会出现“京师居民祀灶,犹仍旧俗,禁妇女主祭,家无男子,或迎邻里代焉”的记载 。

文章插图

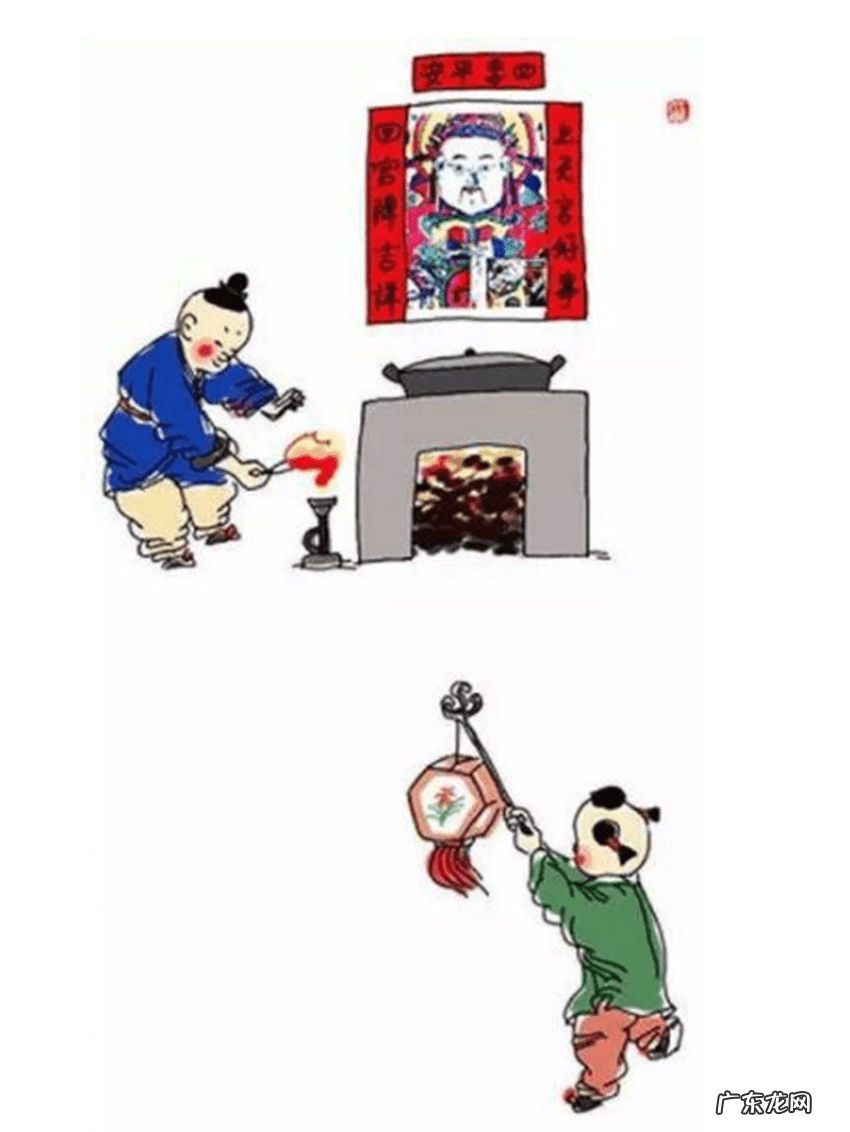

抛开充斥着迷信色彩的细节来看,祭灶过程中还有不少有趣的小环节 。民间普遍认为,灶君(灶神)属东厨司命,老人家会受每一户的香火,保每一户平安 。除此之外,还有“察一家善恶,奏一家功过”的职权 。

每年年末,灶君都会将家家户户的功过善恶如实汇报到天庭,让天庭予以嘉奖或惩戒 。就像是前文中提到的一样,为了防止灶王爷向天宫打小报告,让他老人家在天帝面前美言几句,人们在祭灶时往往毕恭毕敬,甚至会搞些“小动作” 。

最常见的“小动作”,就是在供品中准备一些酒和麦芽糖 。

《古今图书集成》记载:“都人至年夜,请僧道看经,备酒果送神,贴灶马于灶上,以酒糟抹于灶门之上,谓之‘醉司命’”,说的就是灶王爷他老人家喜欢喝酒,只要在灶台上涂抹一些酒糟,就能让灶王爷喝个酩酊大醉 。灶王爷醉醺醺的,说起话来自然稀里糊涂,无法向天庭打小报告,这样就能保得一家老小平安 。

- 如何治疗痔疮 痔疮的治疗医院

- 燃气灶打不着火怎么办?

- y=tanx的导数 tanx的导数图像

- ps头发丝抠图技巧

- 怎么评价说火星人X7是集成灶的代表符号?

- 烟机灶具十大知名品牌,顾家烟机是十大品牌吗

- 烟机灶具国内的十大品牌,飞科烟机几线品牌

- 万宝燃气灶打不着火原因和处理方法 万宝燃气灶怎么换电池

- 2022腊八节暖心祝福语 腊八节暖心祝福语2022

- 华帝燃气灶好不好,华帝油烟机燃气灶质量怎么样

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。