近日,厦门大学化学化工学院朱志教授课题组与北京大学孙伟研究员课题组、清华大学唐建石研究员课题组、美国国家标准与技术研究院郑明博士合作,探索了生物-碳纳米管复合界面及大面积取向排列的调控新方法,相关研究成果以“DNA-directed nanofabrication of high-performance carbon nanotube field-effect transistors”为题发表于Science(2020, 368, 878-881) 。论文通过用单链DNA手柄将碳纳米管包裹起来,并将它们绑定到DNA“折纸”块中,从而形成一系列通道,精确的管间距小至10.4nm 。随后将阵列附加到一个聚合物模板的硅片上,构建了单通道和多通道场效应晶体管(FETs) 。在碳纳米管之间添加金属触点以将其固定在基底上之后,它们会将所有的DNA冲洗掉,然后沉积电极和栅极介质 。结果表明,(FETs)具有良好的导通性能和快速的开关特性 。

文章插图

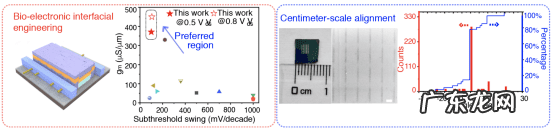

生物自组装结构具有精细的三维形貌,其关键结构参数小于光刻等传统纳米加工手段的分辨率极限 。利用自组装的生物分子为加工模板,已经实现了金属、碳基、氧化物等材料的形貌可控合成 。然而,基于生物模板的电学器件,其性能往往远落后于通过蚀刻或薄膜方法制备的同类器件,并且缺乏长程取向规整性,制约了生物模板在高性能器件中的应用 。

针对上述挑战,他们以组装于DNA模板上的平行碳纳米管(CNT)阵列作为模型体系,研究了界面生物分子组成对器件性能的影响,开发了一种基于固定—洗脱处理流程的界面工程方法 。在不改变CNT排列的基础上,有效地去除界面处的金属离子、生物分子等杂质,提升基于生物模板的碳基晶体管性能,展示出良好的开态性能和快速的电流开关转化,从而展现出高精准度生物模板在高性能晶体管领域的应用潜力 。基于空间限域效应,他们还发展了大面积取向排列阵列的新方法,并探讨了决定取向排列精准度的关键因素 。在高性能电子器件和生物分子自组装的交叉领域,当前方法具有构建基于生物模板大规模电子器件的潜力 。兼具电学特性与生物响应特性的高性能电子—生物融合器件也有望在未来的生物传感器与驱动器中得到应用 。

文章插图

北京大学孙伟研究员团队长期从事核酸引导的精准纳米组装研究,厦门大学朱志教授团队长期从事微纳加工及微流控研究,双方紧密合作,优势互补,联合清华大学和美国国家标准与技术研究院等多团队联合攻关完成该工作 。共同第一作者厦门大学化学化工学院2011协同创新中心博士研究生陈雅鸿负责了碳纳米管组装及大面积阵列化工作,孙伟研究员和朱志教授为论文的共同通讯作者 。该研究工作得到国家自然科学基金等资助 。

来源 新材料资讯整理自厦门大学新闻网

论文链接:

【事件报道怎么写 报道怎么写模板】https://science.sciencemag.org/content/368/6493/878

- 怎么听咳嗽声音分辨咳嗽类型

- 电脑上的网速怎么设置提速 电脑加速方法

- 2019全新雷凌双擎测评怎么样

- 阳台防水怎么做最好视频 阳台防水怎么做最好

- 婚姻中出现问题怎么解决 婚姻出现问题如何化解

- 乌桕蜜口感怎么样 经常喝乌桕蜜好不好

- 淘宝邮费怎么设置包邮 淘宝邮费怎么设置

- 男人出轨怎么挽回女人的心

- 麒麟植物如何扦插 麒麟掌怎么扦插

- 别克昂科拉2020款怎么样

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。