按捺着一睹真容的迫切心情 , 科研人员有条不紊、一丝不苟地尝试着 。 11天后 , 细小的颗粒、粉末终于在他们眼前散发出神秘、幽暗的光亮 , 急切地想要诉说背后凝固的光阴故事 。

文章图片

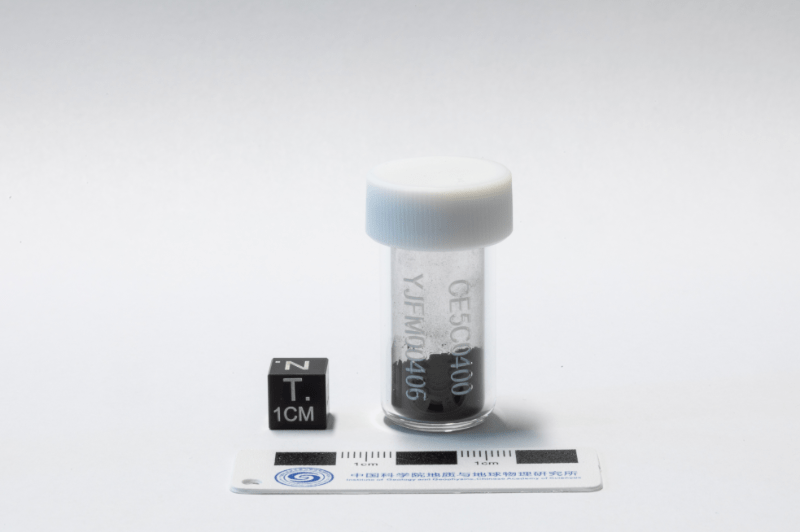

嫦娥五号月壤样品 。 (中国科学院科学传播局科技摄影联盟供图)

然而 , 工作才刚刚开始 。

表征和分样是第一步 。 所谓表征 , 就是为样品建立一个初步档案 , 记录样品的重量、颜色、颗粒大小等 。 而分样则是要把1700余克的样品按照不同的用途进行分装 , 这可是个耗时的活儿 。样品很细 , 在分装时难免会粘在容器上 , 为此 , 团队精心设计了分选流程 , 尽量避免重复操作 , “颗粒必较” 。 实验流程结束 , 所有的样品工具要用酒精进行多次冲洗后 , 再进行蒸发 , “有时候看着工具很干净了 , 其实上面还沾着我们肉眼看不到的细小颗粒 。 ”

周琴说 , 从拿到样品到分发样品 , 中间的几个月 , 她和同事一直都没闲着 , 就连春节也只歇了一天 。 好奇心、使命感以及参与到这千载难逢机遇中的荣幸 , 驱使他们步履不停 。

30毫克的勇气

为月球样品进行深度体检、完善档案是团队迫在眉睫的工作 。 然而 , 如何为样品“体检” , 却让国家天文台研究员、探月工程三期副总设计师兼地面应用系统总设计师李春来犹豫了好几个月 。

李春来解释 , 确定样品的物理信息并不难 , 很多仪器都可以在无损的条件下 , 检测出样品的密度、表面积、颗粒大小等 , 难的是化学分析 。 一般来说 , 常用的光谱和质谱分析方法 , 都需要对样品进行预先处理 , 损耗一定量的样品;中子活化的方法虽然不会损耗样品 , 但有些重要元素 , 比如硅、磷等的信息难以获得 。 “几万人的队伍花了十几年的时间 , 耗费了大量精力进行技术攻关 , 最终才取回了这些月球样品 , 对我们来说 , 每1毫克都很珍贵 , 每1毫克都不容浪费 。 ”

更让李春来为难的是 , 如果进行X射线荧光光谱分析 , 通常的技术至少需要600毫克的样品 , 这对于他来说简直是个天文数字 。 “要消耗600毫克我是坚决不干的 。 ”

然而 , 他内心又隐隐有着不甘 。

样品连基础分析都没有 , 后续的研究就是一纸空文 。 李春来一边纠结地带着团队用中子活化方法做着分析 , 一边思考和探索着新的可能性 。 在听说新的技术能将光谱分析的样品量减少至30毫克时 , 李春来最终下了决心 。 “这个工作如果我们不来做 , 其他单位是没有条件和能力来完成的;这个工作又很重要 , 为后续的研究搭建了框架 。 我们得有这个责任和担当 。 ”

嫦娥五号月球样品就此有了自己的完整档案:与美国“阿波罗(Apollo)”和苏联“月球(Luna)”号月球探测器取回的月球样品相比 , 嫦娥五号月球样品粒度更细 , 平均粒度在50微米左右;从矿物学、岩石学和地球化学特征来看 , 嫦娥五号玄武岩是一类新的岩石类型 , 呈现出“高铁低镁”的特性 , 这说明样品形成的时期相对较晚 。 这一发现与后续对样品的年龄测定结果相吻合;样品中某些元素之间的相关性 , 表明不同结构的玄武岩来自同一次岩浆喷发事件……

有人质疑 , 一般来说 , 样品越多 , 其实验结果的代表性才越强 , 一份样品的检测结果如何具有代表性?李春来解释 , 一方面 , 团队将X射线荧光光谱分析结果与中子活化分析结果进行了交叉比对;另一方面 , 团队在样品的均匀度和选取的随机性上下足了功夫 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。