文章图片

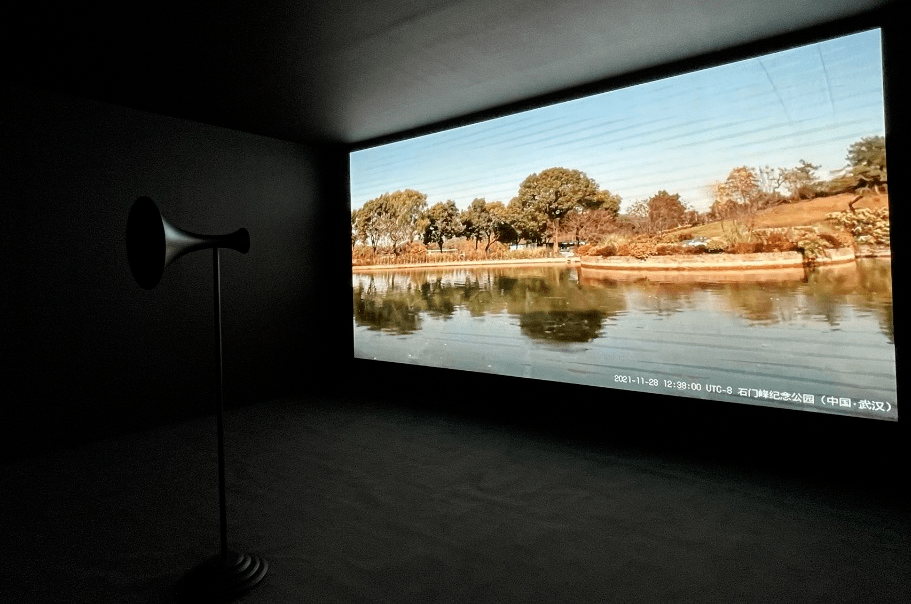

最近 , 有一个这样的艺术装置亮相美术馆——黑色的立式收声筒直立在平静的湖水前 , 它的名字叫《水曰》 。

这是一件结合人工智能技术的互动装置作品 , 观众可以通过私密性的语音输入方式来与湖中的水“交谈” , 而湖水则会基于对话者的情绪以其原生的语言(涟漪)来回应 。 我们常说的“万物有灵”正以这样的形式如此直观地展现在眼前 。

更有趣的是 , 水的回应往往是与对话人的情绪相反的 , 沉闷、低落的叹息可能会得到湖水欢快、剧烈的鼓励 , 而激烈、兴奋的呼唤则可能会收获湖水平静的抚慰 。

让湖水回应我们的呼唤、展开对话 , 其中最为关键的一步就是让它读懂人们声音里的情感 。 那么 , 湖水如何读懂我们的快乐、悲伤呢?

在这一情感传达中发挥关键作用的纽带 , 正是充满“灵性”的人工智能 。

文章图片

让水“听懂”人的情绪 , 从而开启双方的对话 , 《水日》这幅艺术作品采用了一种多模态情感交互技术 。

当我们对着话筒讲话时 , 装置内的人工智能系统便根据输入的语音信息实时跟踪并分析讲话人的情绪 。 系统结合语调线索与言语内容线索采用多模态协同与时序建模策略 , 对人的情绪变化进行识别与理解 。 由此 , “人”与“水”之间展开多轮交互 , AI通过声音跟踪“人”的情绪变化 , 再结合“人”的情绪变化 , 由“水”在不同时间段反馈以不同的涟漪状态 , 实现动态的情绪跟踪 。

为了更好地呈现“人”与“水”的互动效果 , 来自中科院自动化所的技术团队主要开展了以下几个方面的工作:

(1)细微情感分析 , 团队针对不同时刻的情感状态进行矢量化建模 , 提高了情感分析的量化精度 , 有效感知激动、生气等异常情感的波动 。

(2)多维度情感建模 , 结合短时的情绪变化和长时的个性化信息 , 实现个体差异化建模 , 增强了情感分析的鲁棒性 。 长时的情感主要包括人格、精神状态等 , 这些因素都跟短时情绪存在关联 , 同时能够反应出个体差异信息 , 从而使系统更好地洞悉情感变化 。

(3)跨学科交叉 , 结合心理学和美学等领域知识 , 挖掘不同模态线索中情感相关的因素 , 实现对人真实情感的准确理解 。 并进一步采用了数据扩增的策略 , 结合半监督学习建模方法 , 显著提升了情感识别的性能 , 增强了系统的交互体验 。

以人工智能为连结 , 湖水开始读懂你的情绪 , 万物有灵被赋予了一种新的呈现形式 。 在提到人工智能的时候 , 许多人会觉得它是冰冷、缺乏人情味的 , 但实际上 , 它也在努力地读懂我们的细腻情感与喜怒哀乐 , 成为分享情感的触手 , 不断丰富着人类与自然万物的相处互动 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。