村落发展与晋商之间的关系:因晋商而兴,而衰随着晋商的解体,一斗水村作为商贾驿站型村落的交通型职能也随之结束 。村落不得不回归传统农耕型村落的生产方式 。从民国初期直至解放战争结束(1900 年—1949 年),村落所在的斗水乡由于生产技术落后及地理环境恶劣等因素,农业发展极其缓慢,据民国二十年(1931 年)《修武县志》记载,当时村内仅有 38 户居民;建国后至文革结束(1949 年—1976 年),农业虽有发展但由于自然灾害频发以及国内政治因素的影响,村落也一直停留在发展停滞的阶段 。

20 世纪 60 年代开始,一斗水村居民开始自发修建由村落通往山西及河南的公路以改变村落交通不便,经济落后的局面;20 世纪 80 年代改革开放后,随着修陵公路的建成,农业生产技术的提高以及村民自发对于耕地的开发,村民开始种植多种适合山区生长的作物,并开始发展养殖业,农业生产得到了很大发展,但依然属于省级贫困村;进入新时代,由于太行山区旅游热潮的兴起,村落逐渐依托其古道优势成为旅游热点,带动了第三产业的发展,为村落注入了新的经济来源,村落也重新散发了活力,迎来了再次发展(2008 年——至今) 。

风水思想:与最理想风水格局有一定差距,大体上符合风水理论在我国数千年来村落的选址实践中,风水观念始终占据着重要的地位 。“风水”也称“堪舆”,“堪,天道也;舆,地道也”,风水理论本质上是古人以有机论自然观为基础,通过研究天文、气候、大地、水文、生态环境等内容,从而在村落选址,环境改造中提供参考与指导 。关于“风水”之说法一般认为是出自于晋人郭璞在《葬经》中的记载,“气乘风则散,界水则止,古人聚之使不散,行之使有止,故谓之风水 。风水之法,得水为上,藏风次之”。风水在村落在选址之初为居住环境提供了理想化的布局,也满足了居民对于宗族繁盛、财源广进、文运兴旺的精神追求 。

文章插图

在村落选址上,传统风水学对于村落外部环境有比较基本的具体的要求:“左为青龙,右为白虎,前为朱雀,后为玄武 。玄武垂头,朱雀翔舞,青龙蜿蜒,白虎驯俯”是选址格局的理想状态 。这种理想的意向模式对应的理想景观便是,背靠绵延山峰,为祖山、少祖山、主山组成的主龙脉;两侧护山环抱,为左辅(青龙)右弼(白虎)的砂山,中间平地为“明堂”,前有蜿蜒的流水或池塘,水的对面要有对景案山,朝山拱揖相迎 。

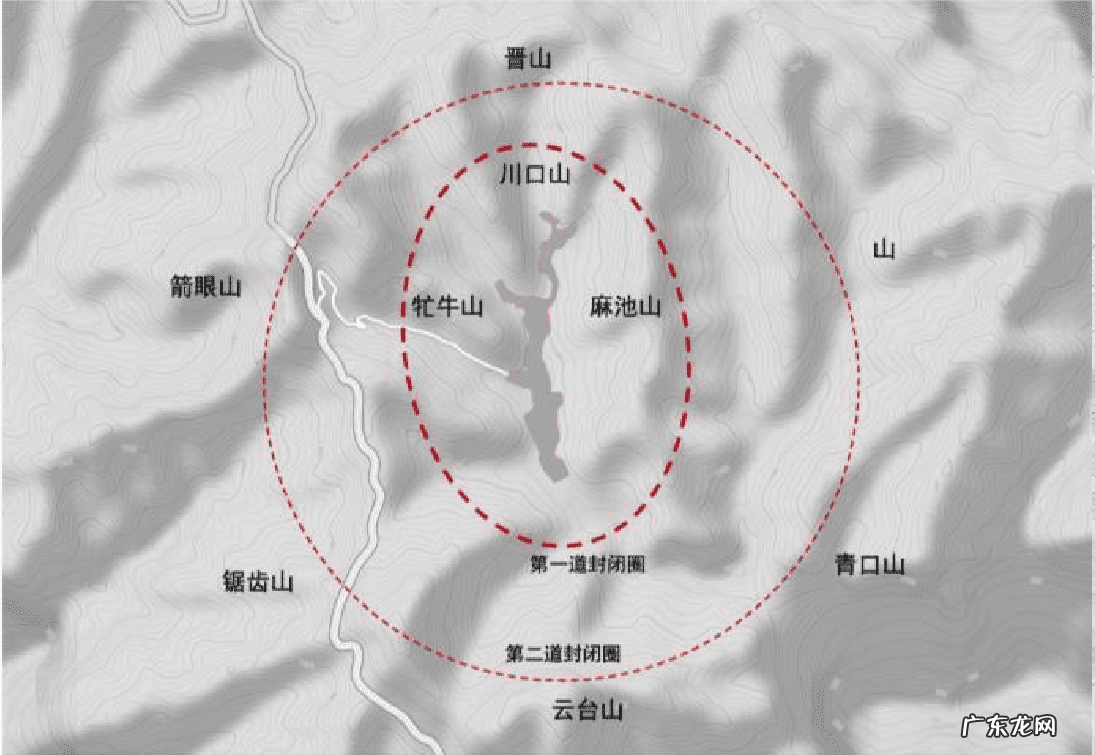

这种由多重山体空间围合起来的环境格局为山水汇聚,藏风得水之地,更利于“藏风纳气”,同时,也有将这种理想的风水格局理解为内向封闭防御心态的外延,即:以主山、左青龙、右白虎、案山为第一道封闭圈;以少祖山、祖山、护砂及朝阳构成第二道封闭圈,这种理想的选址格局在中国传统古村落中多有体现 。

这种理想均衡的布局方式基本上是坐北朝南,但群山之中山势复杂之处,只要符合上述格局,其他朝向也是可采用 。若将一斗水村村落周边环境与这种理想的风水格局对照,不难发现一斗水村的选址大致符合这种理想的风水格局,左“牤牛山”、右“麻池山”、背靠“川口山”再往北是“晋山”,在村落南侧不远处便为云台山 。同时,牤牛山、麻池山、川口山组成了第一道封闭圈,晋山、箭眼山、云台山、青口山以及周围山体组成了第二道封闭圈,但仔细观察也可以发现,一斗水村的整体风水格局只能说差强人意,与风水学中最为理想的风水格局有一定差距,但大体上符合风水理论对于村落选址的标准 。

- 什么花养家里风水好 什么花在家里养风水好

- 苹果树管理技术专家讲解视频教程 苹果树管理技术

- 在家躺着赚钱月入过万是真的吗?躺着赚钱的方法

- 鳀鱼是秋刀鱼吗 鲚鱼和刀鱼的区别在哪

- 拼多多不付钱严重不?有哪些后果?

- 旗舰机过于同质化了吗 旗舰手机应该在意什么

- 京东专员电话只能等吗?京东专员不处理问题怎么办?

- 鞋柜上放什么风水好 鞋柜一般做在哪一边对风水好

- 浴霸的危害有什么 使用浴霸的注意事项

- 便携式投影仪哪款好 便携式投影仪怎么选

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。