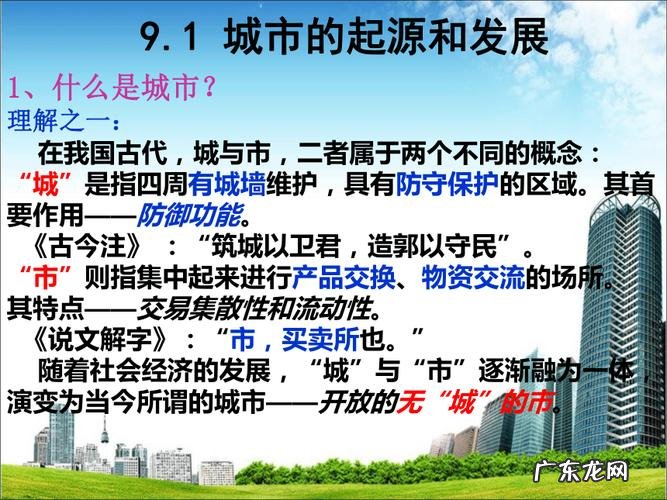

城市的由来可以追溯到早期的人类社会,当时人们开始聚居在一起形成社群 , 这种聚居点通常由一些基础设施和公共服务构成 , 比如水井、市场、神庙等等 。随着时代的发展,这些聚居点逐渐演化成了城市 。

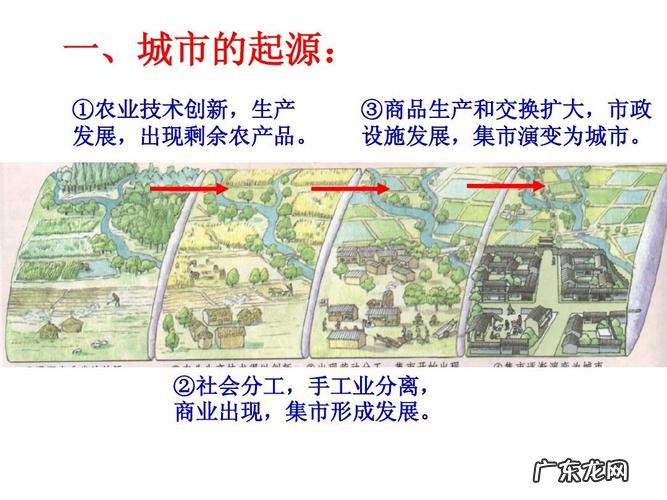

经济发展也是城市形成的重要原因之一 。在早期 , 城市往往是贸易和工业中心 。商人和手工业者聚居在城市中心,商店和工厂也在城市中兴起 。由于城市中人口密集,资源丰富,商业和工业得到了更好的发展 , 从而成为繁荣的经济中心 。

政治和文化也是城市发展的重要因素 。政治中心和文化机构通常都聚集在城市中,带来了人才和文化资源 。政治和文化的重要性也为城市提供了更大的影响力,成为发展视野和艺术氛围的优越场所 。城市的规模和发展不断扩大 , 成为人类文明的重要标志 。

中国古代石狮子的由来关于中国古代城市的起源与形成问题 , 许多学者提出了自己的看法 。但至今尚无定论,究其原因 , 主要在于对“城市”概念的理解与认定有较大的出入 。本文拟从对“城市”的界定入手 , 在前人研究的基础上,试对此问题再作一探讨 。一、城市的内涵一般说来,城市是社会发展到一定历史阶段的产物 。从本质上讲,城市主要是就其政治、经济和文化的作用而言,尤其是指一种不同于乡村生活方式的经济生活 。因此,可以认为:城市是一个人口集中、非农业各类产业发达、居民以非农业人口为主的地区 , 通常是周围地区的政治、经济、交通与文化的中心 。在中国古代,传统的城市还以四周环绕有城墙为其基本的标志 。?①如果说,这个“城市”概念从其内涵与外延来讲,是基本上反映了城市的本质和特点而较客观、科学的话,那么这样的城市在中国历史上源于何时? , 又是怎样形成的呢?二、中国古代城市的起源“城市”一词最早见于战国史籍中 。《韩非子·爱臣》云:“大臣之禄虽大,不得籍威城市” 。“今有城市之邑七十愿拜内之于王,唯王才之” 。?②只有当城市已经成为人们生活中感觉到的客观实体,防御功能的“城”与商品交换的“市”已经有机地结合到了一起,才会在语言中出现“城市”一词 。而“城”与“市”有机地结合起来并在语言中形成人们约定俗成的语词,是一个漫长而复杂的过程 。可见,战国时的城市显然不是我国最初的城市,我国最初的城市必须从战国向前去寻找 。在中国,最早的“城”与“市”是两个不同的的概念,属于不同的范畴,二者并无直接的关系 。“城市”是一个政治、经济、文化等诸因素有机结合的范畴,不能仅仅理解为“城”和“市”的简单结合,但“城”和“市”无疑是城市中较为重要的方面,因而研究城市的起源,首先必须要弄清“城”与“市”的起源及发展 。1、“城”的起源 。“城”属于政治范畴 。1980年出版的《辞海》(缩印本)释“城”云:“旧时在都邑四周用作防御的墙垣 。一般有两重:里面的称城,外面的称郭 。《管子·度地》:‘内为之城 , 城外为之郭 。’”所谓的“城”,究其原意,本是指盛民、自守而言 。《说文》云:“城,以盛民也,从土成,成亦声 。”段玉裁注云:“言盛者,如黍稷之在器中也 。”《礼记·礼运》云:“大道既隐,天下为家 。……城郭沟池以为固 。”《墨子·七患》云:“城者,所以自守也 。”由此可见,“城”的原始含义是为防卫自守所设的军事设施,即城堡 。它最初的作用是驻扎人马 , 防止敌人侵害,具有单纯军事政治中心的意义 。我们在探索原始城市起源问题时应当从“城”的本义来阐述 。我国原始社会末期,由于生产的不断发展和私人财富的出现、积累,部落和部落联盟之间经常发生掠夺财富、宗教偏见及血亲复仇的战争,在这种情况下,为了防止敌对部落的侵袭和保护私有财富,筑城自守就显得非常有必要,因而“城”便应运而生 。古代文献中关于这个时期“城”的记载颇多,古史传说中就有:“黄帝始立城邑以居” 。“帝既杀蚩尤,因之筑城” 。“黄帝为五城十二楼” 。“黄帝筑城造五邑” 。“神农之教曰,有城十仞,汤池百步” 。“夏鲧作城” 。“昔者夏鲧作三仞之城” 。“鲧筑城以卫君,造郭以守民,此城郭之始也” 。这些传说,近来已被考古发掘的城子崖城址、后岗城址、王城岗城址、平粮台城址、边线王城址等所证实 。这些城址大都为新石器时代龙山文化的晚期,个别可达中期,这与文献记载的古史传说是完全相符的 。中国古代的“城”出现于龙山文化的中晚期似无疑议 , “城市”的起源上溯至此亦无可厚非 。但是 , 从古文字上来看,甲骨文中还没有发现“城”字,不过甲骨文中有的字象城垣形状,象两亭或四亭相对,中含一城 。金文“城”字右旁作武器形状,意为用武器守卫着城池 。从甲骨文和金文中都可以看出 , 城的最初职能主要是起防御作用 。从这一点来讲,早在新石器时代仰韶文化的遗址中就有了防御性的设施,例如半坡村遗址和临潼姜寨遗址的四周都曾发现有人工挖掘的壕沟,并在壕沟内侧设有栅栏 。这种壕沟和栅栏所起的防御作用,可以说与早期“城”的功能是一样的,只不过形式不同而已 。因此 , 就“城”的最初职能——防御而言,把仰韶文化时期居住地四周的壕沟和栅栏,作为中国城池的萌芽或征兆,也是未尝不可的 。由上述可知,我国“城”的起源最早可以上溯到仰韶文化时期 。2、“市”的起源 。“市”属于经济范畴 。其起源根据现有的材料相对于“城”要晚一些 。所谓最早的“市”是聚集货物进行以物换物的买卖交易和集中做买卖交易的场所 。《说文》云:“市者,买卖所之也 。”《易·系辞下》云:“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所 。”《孟子·公孙丑下》亦云:“古之为市也,以其所有 , 易其所无者 。”说明“市”的本义指买卖交易和买卖交换的场所 。所以只有在发生相当规模的商品交换的前提下才可能出现“市”,没有交换就根本谈不上市的起源 。古史传说中有:“祝融作市”;“包牺氏没 , 神农氏作,列廛于国,日中为市 , 致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所” 。可见最早的“市”是随着原始社会末期的部落或部落联盟之间大规模交换而产生的 。综上所述 , “城”与“市”在我国原始社会晚期都已出现,其中“城”比“市”出现得早,甚至可以上溯到距今6000多年的仰韶文化时期,因而我国古代城市的起源起码也应该追溯至此 。三、中国古代城市的形成中国古代真正意义上的城市究竟何时形成,怎样形成的呢?最早的“城”和“市”虽然在概念、范畴上都截然不同,且无直接联系 。但当社会发展到一定阶段,城里的人口有了较大的发展,城里的设施逐渐完善后,交换物品的“市”从市井、野市、郊市逐渐向“城”里靠拢,并在城内得到了发展,于是“城”和“市”就逐渐结合起来 。“城”和“市”结合的过程 , 实际上就是单纯的军事政治中心的城堡进到兼为政治和经济文化中心的城市的发展过程 。依据前面对“城市”所作的定义 , 我们可以以“城”和“市”是否紧密结合在一起作为真正意义上的城市形成的主要标志 。从城市的起源看,“城”是适应统治集团的需要,统治者利用它行使国家职能,由于政治力量的作用自上而下形成的;而“市”则是由于经济的发展需要,通过商品交换以及伴随出现的手工业的逐渐发展,剩余产品的不断增多 , 由“下”而“上”形成的 。在城、市分离阶段 , 由于城的功能偏重于政治中心与军事堡垒的作用,因而抑制了具有经济性质的市与城邑的有机结合;同时,由于社会发展相对缓慢,经济发展的总体水平还不能完全冲破人为的某些束缚向城邑内部“进军”;此外,当时城邑农产品的主要供应途径,是通过军事性的野蛮掠夺和强制性的征收,而有市无市对于早期国都或城邑则并不那么重要,况且 , 设市人多又杂,更容易增加城邑防卫上的困难,削弱了城邑的政治、军事功能 。因此,至商代中后期,城郭之内虽然开始设有为王公贵族服务的手工业作坊和极个别临时性的集市,但仍然改变不了当时的都城突出的单纯军事防卫性质 。那么,在中国古代究竟何时于城邑中设有市?。南资妨现忻挥辛粝旅魅返募窃?。但从《周礼》等早期经史中与市场相关的记载可知,在西周时城邑中已开始设有市场,从而拉开了中国古代早期城与市结合的序幕 。在周代,由于社会生产的发展和人口的增多,聚居点增加 , 手工业与商业有了较快的发展 。因此,随之而来的是城、市观念上的变化 。人们一方面逐步认识到工商业的发展与国家的富强有着密切的关系,另一方面由于诸侯割据,各国认识到仅有城墙的防御功能而无经济实力的城难以长期固守 。同时,随着统治集团地域的扩大和社会经济的不断发展,统治者为使其生活更为便利和舒适,并为增强都城的防卫能力,在开始仅建有宫殿或衙署等政治、军事性建筑的“城”里,允许在“城”的城厢设“市”贸易,进而手工业作坊等也不断随之出现并增多 , “城”的规模由此相继扩大,人口增加 , 逐渐形成了“前朝后市”的格局 。与此同时,由于经济的逐渐发展,市场的增多,促进了一些交通发达的商品集散地或繁华的市场,因军事、政治等原因,围“城郭沟池以为固”,从而出现了“市”、“城”合一的情况 。所以 , “市”有大市、小市、早市、晚市 , 定期与不定期市等之分 。《周礼·地官》曰:“大市,日昃而市,百族为主;朝市,朝时而市,商贾为主;夕市,夕时而市 , 贩夫贩妇为主 。凡市入 , 则胥执鞭度守门 。市之群吏 , 平肆展成,奠贾上旌于思次 , 以令市,市师莅焉 。”所谓“市师” , 即“司市” 。“司市,掌市之治教、政刑、量度、禁令 。以次叙分地而经市” 。即是说,当时“市”中所设的管理官员,其职责不仅在于监督商贩货物等出入城门,整顿摊肆货店排列场所,甚至确定物价、限制违禁品买卖等,而且自身有专设的吏所治舍及其管理制度等 。可见 , 当时城中有市是毋庸置疑的 。通过上述城内部市的建立以及市外部城的修筑这样两条主要途径,最初各自独立的城与市便渐趋融合,缓慢地发展为统一的、有机的复合体——城市 。这样的有机整体性的城市 , 不再仅仅是“王宫的营垒” 。尽管最初只是城与市的简单结合,但愈到后来,其职能、成分和基本特征等都已大大复杂化、多样化 。这种具有复合性的一体化城市的产生,它不仅事实上已成为国家或地区的政治、经济和文化的相对中心,而且还是行政、生产、文化、居住和交通等系统在空间的统一体,同时还是人们在生产和生活方面利用和改造自然的一个有机联系的环境 。它构成了一种区别于乡村的独特的生活方式,表明中国古代史上具有真正意义的城市在西周时就已经形成了 。

文章插图

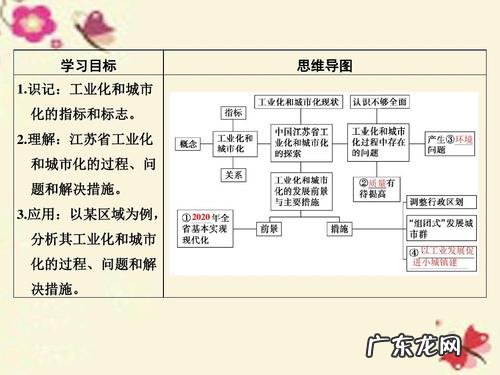

中国古代石狮子的由来根据我国古代社会发展的史实所表现的情况看,我们认为:城市 , 作为社会生产力发展到一定历史阶段的产物,它从萌芽到形成,即城与市有机地结合为真正意义上的城市诞生,在历史上主要经历了三个阶段:

其一,乡村式城堡阶段,大约从原始社会末期到夏初,城的作用主要表现为军事及其他防御功能;

其二,城、市分离阶段 , 大致从夏初到西周前期,城的政治功能等与市的经济功能等是各自分离、独立的;

其三,城、市结合一体化阶段,从西周开始,城与市在逐渐有机地结合以后所表现出的集合性特点与综合性功能日益显现 。在此,需要着重指出的是:城、城堡、城邑、都邑这些相对的单概念与城市这个复合概念完全不同,不仅其形成过程中在时间上表现为先后不一,而且更重要的是这两个不同的地理实体存在着明显的“质”的差异 。

文章插图

什么是城市城市是人类社会发展到一定历史阶段的产物 。它的形成和发展,是社会经济、文化发展的结果 。人类社会发展过程中出现商业、手工业与农业的劳动大分工后 , 居民点也产生了分化,形成了以农业为主的乡村和以商业、手

工业为主的城镇,这就是早期城市的雏型 。城市的发展自古至今已经历了五千多年的历史,它的职能也经历了不断发展和完善的过程 。因此,城市的概念及其所包含的具体内容也随着不断发展、不断丰富 。

关于城市的表述,各国不尽一致,一般概括为:具有一定人口规模、而以非农业人口为主的居民集聚区,是一定区域内的政治、经济、文化的中心,是整个社会创造物质财富和精神财富的重要基地 。城市作为一定地域的中

心,首先是经济中心 。工业是城市经济的骨干,是现代城市的主体 。而城市作为经济中心,又必然成为商业中心和交通中心 , 成为流通领域的枢纽 。城市作为一定地域的中心,又不仅限于经济方面,它也可以是政治中心、文化

教育中心、科技中心等等 。一个城市也可以兼具几个中心 。城市一般来说是各级行政机构的所在地,是经济生活和文化生活的组织中心和管理中心 。城市也是发展科学技术,传播文化的中心,往往集中一国或一地区绝大多数的

高等院校、各类医疗卫生机构、科研机构、图书馆、博物馆、文化馆、体育馆等 。城市又是信息中心、科技情报中心和社会活动中心 。

城市的这种中心地位 , 决定了它必然对国家和地区的经济与社会发展起重要的中心作用和动力作用 , 在国家和地区的经济建设、社会发展中应充分发挥城市的作用 。

文章插图

简述城市的起源和发展城市也叫城市聚落,是以非农业产业和非农业人口集聚形成的较大居民点 。城市的起源从根本上来说,有因“城”而“市”和因“市”而“城”两种类型,因“城”而“市”就是城市的形成先有城后有市 , 市是在城的基础上发展起来的,这种类型的城市多见于战略要地和边疆城市,如天津起源于天津卫;而因“市”而“城”则是由于市的发展而形成的城市,即是先有市场后有城市的形成 , 这类城市比较多见,是人类经济发展到一定阶段的产物,本质上是人类的交易中心和聚集中心 。城市的形成,无论多么复杂,都不外乎这两种形式 。

世界上最早的城市出现在美索不达米亚两河流域 。

美索不达米亚的城市出现的时期与埃及大体相同 。其著名的城市遗址是乌尔,它位于伊拉克的巴格达市东南约300公里的幼发拉底河畔 。大约在距今5000年以前,乌尔已发展为强盛的城邦 。乌尔第三王朝时(前2113—2006),以其作为首都,同时它也是当时两河流域南部的宗教和商业中心 。埃利都(Eridu):是一个古苏美尔城邦,苏美尔语中的意思是“强大的方”(mightyplace) 。它大约始建于公元前5400年,当时它接近幼发拉底河进入波斯湾的入海口,位于后来著名的乌尔城西南约12公里处 。

【城市的由来及城和市的涵义,中国古代石狮子的由来】

文章插图

- 在朋友圈发喜欢的人的句子,对爱的人发朋友圈的句子

- 下榻可以随便用,接待客人的礼仪是什么

- 河北过年习俗,河北过年吃什么菜

- 0a电表最大负荷是多少瓦,0a的电表能负载多大瓦数的用电量

- 凤凰由来的样子,凤凰的来历

- 淘宝注销多久可以注册新的?注销后的注意事项

- 氯化钠可以洗脚,食盐泡脚的功效与作用禁忌

- 冰字的意思及寓意,冰字五行属什么

- 西餐主要都有哪些菜 西餐的菜品都有哪些

- 花岗岩是由什么组成的 花岗岩是由什么组成的,我的发现

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。