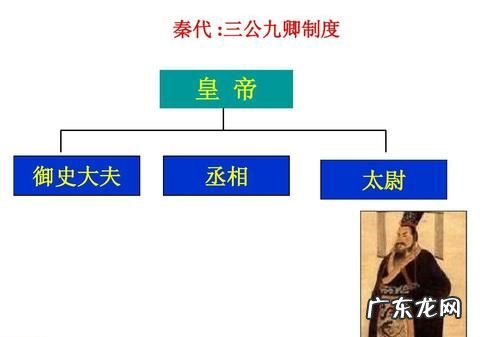

汉代的三公是什么意思西汉以丞相、太尉、御史大夫为三公 。

东汉以司徒、司空、司马为三公 。

太尉,管理军事;丞相,协助皇帝处理全国政事;御史大夫执掌群臣奏章,下达皇帝诏令,并管理国家监察事务 。

司徒,东汉时掌管教化;司空 , 东汉时掌管水土及营建工程;司马,负责督率京城徒隶 , 从事查捕奸邪和罪犯 。

文章插图

东汉三公分别是掌管什么的三 公

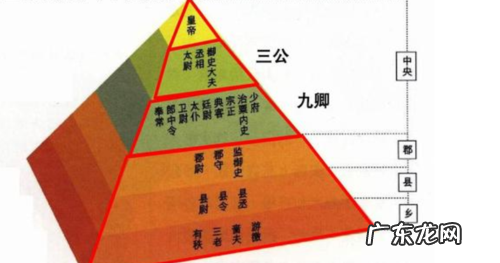

中国古代朝廷中最尊晏的三个官职的合称 。周代己有此词 , 西汉今文经学家据《尚书大传》、《礼记》等书以为三公指司马(军事、特指骑兵)、司徒(丞相之职)、司空(御史) 。古文经学家则据《周礼》以为太傅、太师、太保为三公 。秦不设三公 。西汉初承秦制辅佐皇帝治国者主要是丞相和御史大夫 。另有最高军事长官太尉,但不常置 。从武帝时起,因受经学影响,丞相、御史大夫和太尉也被称为三公 。

汉武帝刘彻为了加强集权制而削弱了丞相的权力 。昭帝时 , 霍光以大司马大将军的职位辅政,以后享权重臣如张安世、史高、王凤等人,都居大司马大将军之位 。于是大司马权越丞相之上 。成帝绥和元年(前8),采纳何武的建议,将御史大未改为大司空 , 又把大司马、大司空的律禄提高到与丞根相等,确立起大司马、大司空和丞相鼎足而立的三公制 。哀帝元寿二年(前1)改丞相名为大司徒,和今文经所说的三公名称完全一致 。又将原有的太傅和新增的太师、太保置于三公之上,头衔高而无实权 。西汉未虽是三公鼎立 , 但仍以大司马权力最大,如董贤、王莽均以此职而专擅朝政 。新时,沿袭了西汉三公制 。

东汉初仍设三公官 。公元51年,改大司马为太尉 , 改大司徒、大司主为司徒、司空 。三公各置秩为千石之长史一人,又各置掾属数十人 。以太尉为例,下有分管诸事的西曹、东曹、户曹、奏曹、辞曹、贼曹、金曹、仓曹等曹 。三公府当时简称为三府 。三公中仍以太尉居首位 。

汉光武帝刘秀推行更极端的帝王集权,不使权归大臣,名义上仍设名位显贵的三公官 , 但实权渐归尚书台 。和帝、安帝开始,外戚、宦官更更迭专权 。外戚窦宪、梁冀等,都拜为大将军,大将军开府置官属,位在三公上 。三公不仅受制于尚书,而目还要俯首听命于外戚、宦官,有的甚至就是他们的党羽和亲信 。按照经学家的说法,丞相辅佐天子理阴阳、顺四时,如果出现各种灭异 , 皇帝丞相都要引咎自责 。东汉时,皇帝犯罪责推向三公,故每有水旱等灾 , 三公常被策免 。所以仲长统说三公有名无实,“备员而己” 。

东汉末年董卓为相国,居三公之上 。公元208年,曹操罢去三公而又置丞相、御史大夫 , 操自为丞相 。两汉时实行了两百年之久的三公制至此遂告终止 。

曹魏重新恢冥三公之制 。在魏晋南北朝时期 , 三公依然位居极品,且开府置僚佐 。但买权则进一步向尚书机构转移 。至隋,三公不再开府,僚佐全部撤销,完全变成虚衔或“优崇之位” 。宋代以后,往往亦称太师、太傅、太保为三公,但其虚衔性质不变,并渐次演化成加官、赠官 。明、清同 。

文章插图

三公是哪三公上海位列三公的三公在不同时期有不同的指代 。西周以太师、太傅、太保为三公 。

西汉初承秦制以丞相(后改大司徒)、太尉(后改大司马)、御史大夫(后改大司空)为三公 。东汉时以太尉、司徒、司空为三公 。宋徽宗时,以太师、太傅、太保为三公,此后一直沿用 。

文章插图

三公是中国古代地位最尊显的三个官职的合称 。据史类作品记载秦朝设置 , 秦朝以后多为虚职 。据说周代已有此词 。

西汉经文经学家据《尚书大传》、《礼记》等书以为三公指司马、司徒、司空 。古文经学家则据《周礼》以为太师、太傅、太保为三公 。现在是公平、公正、公开的合称,用来泛指三原则 。有时也指国家政府的公务的考察支出,公车的支出,以及公款的招待支出 。

东汉的三公是哪些人东汉以太尉、司徒、司空为三公 , 位次上公 。三公师长百僚,名义上为最高官职,其实并无实际权力 。

东汉任命三公多以知名经师为之 , 以宣扬经术治国的理念 。其实不过是政治花瓶而已 。皇帝以尚书参决政务,并不以实权付三公 。因三公以硕儒经师居官,所以往往要为很小的差错承担非常严重的责任,以示高节 。

例如:宋弘为大司空,在位五年,因考核上党太守无所依据而免官 。伏湛行大司徒事,以冬祭高庙(汉高祖刘邦的宗庙),因河南尹与司隶校尉在庙中争论失仪 , 而伏湛没有上奏此事 , 免官 。

汉光武帝对大臣非常严厉、苛刻,韩歆为司徒,以直言忤旨,免官遣归乡里,与其子皆自杀 。之后 , 欧阳歙、戴涉相继任大司徒,下场都是论罪下狱、被处死 。

文章插图

扩展资料

三公之名,古已有之 。西汉早期,朝中有丞相、太尉、御史大夫三位高官,故有人称其为“三公” 。这就是关于“三公”最早的解释 。

丞相 , 有时称“相国” , 乃汉朝承秦而置 。秩万石,“金印紫绶”,地位最高,为汉初第一高官 。“掌承天子,助理万机”,几乎无所不统,权力也最大 。

根据《后汉书·百官志》的记载,丞相府中有“百官朝会殿”,皇帝与其议论国家大事,还要亲临其殿 。除此之外 , 丞相还执掌全国的行政事务以及官吏的考核任免大权 。

这种局面一直到了汉武帝才有所变化:武帝初年,外戚田蚡为丞相,他凭借皇帝舅舅的身份不断扩大丞相的用人之权,引起汉武帝的不满 。

此后,武帝以大司马、大将军参议机密大事,分割丞相手中的权力 。所以自武帝之后,丞相虽然名义上仍是百官之首,但实际权力已大大削弱 。到了汉哀帝时,丞相更名为“大司徒” , 地位在大司马之下,为第二位高官 。

【东汉三公指哪三公,汉代的三公是什么意思】

- 四岳三公指哪三公,四岳三公指哪三公

- 三观不合是指哪三观分别是什么意思,三观不合指的是哪三关

- 三电是哪三电,三电是指哪三电

- 大豆是指哪些豆,大豆包括哪些豆类

- 什么叫农村特困供养户,特困救助供养户是指哪些对象

- 额发高是指哪里,额发高是指哪里

- 塞上是指哪些区域,塞上指的是哪些省

- 三江源指什么江,三江源指哪三江

- 西汉东汉如何划分时间,怎么区分东汉和西汉

- 东汉末年的大瘟疫给中国历史带来了哪些影响,东汉末年分三国

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。