教学相长 , 他照亮学子成长之路

1993年 , 文圣常当选为中国科学院院士 。 文圣常深知 , 探究海浪必须有一个强大的团队 , 培养海洋人才要从师资力量抓起 。

中科院院士冯士筰与文圣常共事已近一个甲子 。 1962年大学毕业后 , 冯士筰到山东海洋学院工作 , 在海洋水文气象学系动力海洋学教研室从教 。 当时 , 文圣常是系主任 。 系里师资力量薄弱 , 一门普通海洋学课程需要多名老师共同讲授 , 戏称“八仙过海” 。

文章图片

“先生为我们教研室的年轻教师制订了一整套学习计划 。 ”冯士筰回忆 , “先生亲自为我们主讲计算数学和高级英语等基础课程;邀请教研室有丰富教学经验的老师们为年轻教师主讲复变函数论、数理方程 。 到了期末 , 对我们像对学生一样考试打分、严加考核……先生为我们能有牢固的数理基础 , 真是煞费苦心了!”

像教学生一样培养年轻教师 , 而对学生 , 文圣常也是有教无类 。 自1989年起跟随文圣常攻读博士研究生的管长龙 , 依然记得自己给文圣常“讲课”的情景 。 管长龙读博士前学的是理论物理 , 攻读物理海洋 , 他需要爬一座“隔行”的山 。 文圣常知道他之前有过担任教师的工作经历 , 就想出了一个新颖的授课方式--师生换位 。 为了在讨论环节不被导师问倒 , 管长龙做足了功课 , 一年下来 , 从一个门外汉变成了业内人 。

2000年9月23日 , 何梁何利基金授予文圣常科学与技术进步奖 , 奖金20万元港币 。 文圣常将其中一半捐献给家乡河南省光山县砖桥镇初级中学;一半捐给海大 , 设立了“文苑奖学金” 。 21年来 , 已有63名学生获得奖励 。

院士小路、文苑楼、文苑奖学金……在海大校园六十多年 , 才华横溢的文圣常与海大有着深厚的感情 。 中国海洋大学宣传部部长陈鷟曾在文章中记录了一则院士趣事:在某一年的新春团拜会上 , 文圣常即兴发言 , 对海大的校训“海纳百川 , 取则行远”进行了拆分解读:“海大有容、纳贤礼士、百舸扬帆、川流不息 , 取经求法、则明理析、行云流水、远无不及 。 ”经他一拆解 , 充满了哲理与韵味 。

进入新世纪 , 文圣常在科研上退居二线 , 但学报的编辑工作仍由他负责 。 特别是在他的努力下 , 2002年4月《青岛海洋大学学报(英文版)》创刊号面世 。 同年10月 , 随着学校的更名 , 学报也改为《中国海洋大学学报(英文版)》 。

文章图片

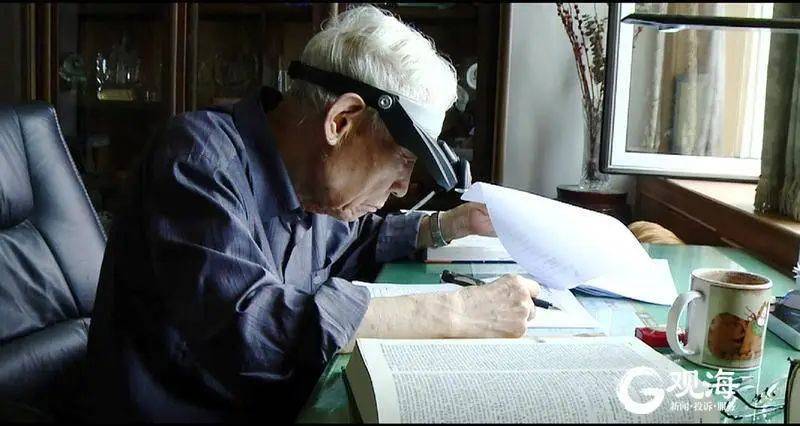

寒来暑往 , 文圣常伏案审读着各地投来的稿件 , 没有周末 , 没有节假日 。 文圣常不大喜欢过春节 , 他曾说:“我真是希望一天都不休的 。 但考虑到如果有人看见我在春节的前三天还来工作 , 一定会认为我有精神病 , 我还是忍耐三天吧 。 ”大年初四 , 他会准时坐在办公室 。

刚退居二线那会儿 , 文圣常坚持步行上下班 , 上午、下午、晚上 , “三班”下来 , 每天工作十几个小时 。 后来在学校领导和周围同事的劝说下 , “三班”改成了“两班” 。 再后来 , 文圣常接受了脚踝部手术 , 走路、上下楼变得更加吃力 , 被迫由“两班”改为“一班” 。 再再后来 , 由于健康状况进一步下降 , 只好在家工作 。 他每周都会按时把学报送来的稿子修改好 , 从未耽误出版工作 。

中国海洋大学教授王宣民记得 , 文先生给他讲了这样一个故事:有一年 , 一位青年学生在院士下班的路上跟着他 , 非要院士回答是什么力量支撑他兢兢业业、勤奋工作的 。 “作为一个人 , 与其他动物的差别在于有精神上的追求 , 物质不否定它 , 但精神上的追求更重要、更有价值 。 一个人生下来 , 就得到前人知识的恩惠 , 是负了前人债的 。 就是从普通人的狭义上讲 , 也应该有还债的意识、回报社会的意识 。 何况我们作为科研工作者 , 应该有更高一层的境界 , 不仅有负债、还债的责任感 , 还应该像居里夫人那样 , 无私地奉献自己 , 献身于科学 。 ”这就是文圣常的回答 。 (青岛日报/观海新闻采访人员 赵黎 通讯员 冯文波)

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。