漫长的职业生涯遭遇职业倦怠在所难免,所以比起离职和怨念,不如努力让自己快乐一点 。

每当12月凛冬将至的时候,办公室的气氛也随着气温低迷起来,有经验的hr会从空气里嗅到离职潮到来的信号 。

好像到了年底,打工人对工作的容忍度越发稀薄了起来,有的打工人看起来慈眉善目地坐在工位上,实则愤然辞职的念头在心里汹涌澎湃 。

没有人喜欢上班,但最近几年厌班情绪逐渐成为主流 。

一项基于上万名打工人的数据报告显示,超过70%的打工人不喜欢工作,至少是不喜欢正在做的工作 。

“收到”刷屏的十人工作群,都有至少7个人在屏幕后暗中计划离职 。

文章插图

Part.1讨厌工作?可能是到了职业倦怠期不知道从什么时候开始,互联网开始流传这样的故事:

追热点的编辑辞职之后,到庙里过上了清静修心的日子;立志要看世界之大的艺术青年,去房租低廉的城市试住“探店”;还有辞职之后到新疆散心两个半月,打算骑马回家的当代游侠……

文章插图

对于现在的年轻人来说,离职的原因千千万,但离职的冲动却在一瞬间——“天冷了,我烦了,这份工作不干了”,下份工作看眼缘,开心躺平过完年,好像不用工作之后工作的烦恼顷刻间化为乌有,所有的不开心都烟消云散 。

文章插图

不过,不是所有问题都能通过辞职来解决 。

如果你每天早上起床想到要工作就在心里播放《二泉映月》,觉得自己每天在做的事情除了谋生混社保之外没有任何意义,很可能不是讨厌工作,只是到了职业倦怠期 。

文章插图

MBI- GS职业倦怠量表,大家可以自测看看

https://m.medsci.cn/scale/show.do?id=8e2b11e5ce

职业倦怠期的学名burnt-out,最初用来形容医生在工作压力下身心俱疲、心力交瘁、“蜡炬成灰”、干涸枯萎的精神状态,首次出现在上个世纪六十年代美国作家格雷厄姆·格林的小说《一个自行发完病毒的病例》中 。

文章插图

1974年,美国精神医师Herbert Freudenberger在临床研究中发现,社会服务人员、精神健康人员、司法相关人员、医护人员、教师等相关职业,会在工作中出现损耗的感觉,甚至逐渐厌倦工作,于是在他的著作《倦怠:高成就的高成本》中,借用burnt-out来命名职业倦怠 。

当你确定自己处于职业倦怠期的时候,别着急离职 。

毕竟,离婚有冷静期,离职没有 。

文章插图

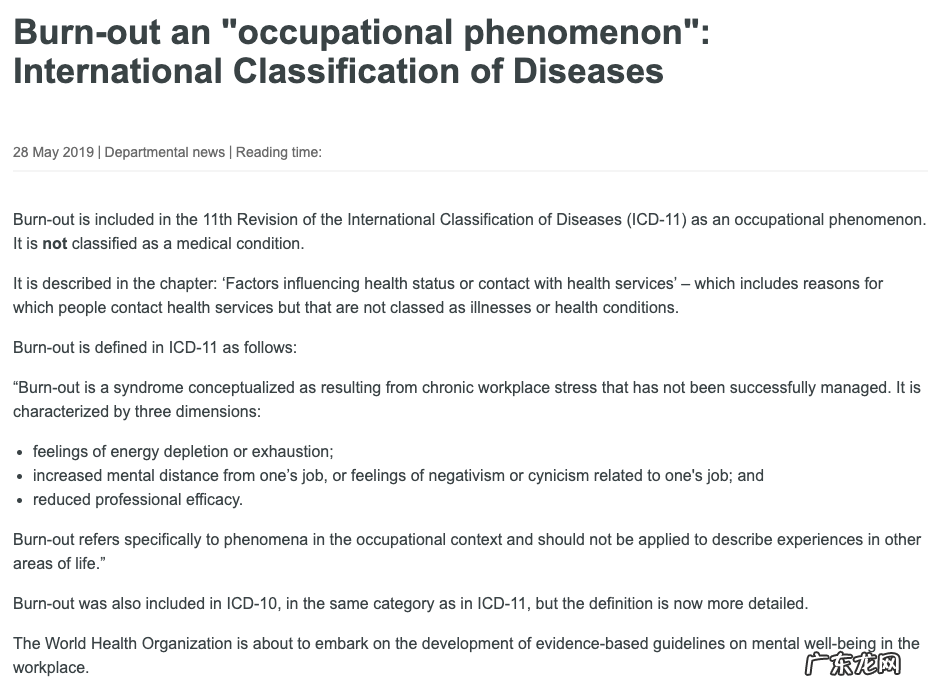

Part.2职业倦怠,世界卫生组织认证疾病2019年,世界卫生组织正式将职业倦怠作为一种职业现象列入《国际疾病分类》(ICD-11)第11修订版,并把职业倦怠定义为“由长期工作压力造成的职业综合症” 。

文章插图

美国社会心理学家Christina Maslach,将职业倦怠大致分成三类:

第一种是情绪衰竭 。 情绪衰竭是最容易被察觉到的职业倦怠,也被认为是判定职业倦怠的核心维度 。 失眠、难以集中精力、对工作失去热情、习惯性疲倦……都是情绪衰竭的表现 。

虽然情绪衰竭症状明显,但却很容易混着毒鸡汤蒙混过关 。 “生活都是这样”、“没有不辛苦的工作”这些话,听起来虽然很有道理,实则完全掌握了废话文学精要 。

- 张树峰名字打分-张树峰是谁个人资料工作简历表

- 张昕辉名字打分-张昕辉是谁个人资料工作简历表

- 张灿欣名字打分-张灿欣是谁个人资料工作简历表

- 张梦玲名字打分-张梦玲是谁个人资料工作简历表

- 张华玉名字打分-张华玉是谁个人资料工作简历表

- 张艳芝名字打分-张艳芝是谁个人资料工作简历表

- 张振毓名字打分-张振毓是谁个人资料工作简历表

- 张绪萍名字打分-张绪萍是谁个人资料工作简历表

- 张妙名字打分-张妙是谁个人资料工作简历表

- 张梦寒名字打分-张梦寒是谁个人资料工作简历表

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。