文/王铭铭

理学所力图创造的,是一个新人文秩序 。在理论上,这个秩序无须政府的外在强制,即可通过“私学”,由内在格物、省思与感知实现 。在理学家的本来设想中,秩序,为天、地、人“三才”的自然联系,学者只不过是在非政治行动软弱无力之时,才不得不参政,以实现其理想 。然而,任何秩序学说一旦得到朝廷采纳,被改造成政治话语,就再也无法逃脱成为强制秩序的命运了 。在这一方面,社里、铺境等基层社会组织和教化单位中隐藏的理学理论,又是一个很好的说明 。而官方化理学的秩序建构,其运用并不局限于这些方面 。从明初起,这一秩序建构被全面运用于对城市空间的再设计和再解释中 。

文章插图

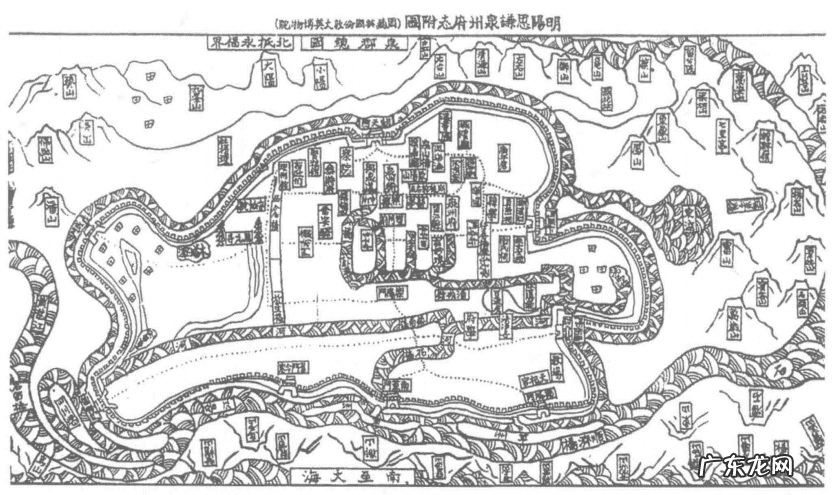

▲《泉州城图》载于明万历版《泉州府志》

在理学官方化之前,在都城和其他城市的营造中,建筑空间与周天之度的对应原则,早已得到广泛遵循 。在建造城市时,古代建筑师注重天、地、人的和谐一致,他们把城市看作宇宙中秩序垂范的体现 。中国最古老的典籍之一《周礼》卷十六《考工记》便云:“匠人建国,水地以县,置槷以县,视以景,为规,识日出之景与日入之景,昼参诸日中之景,夜考之极星,以正朝夕 。”《考工记》所言并非仅是修辞,而是一种传统 。城市建设与宇宙观思想体系之间的相互辉映关系,在古代史中贯穿始终,其具体内容为符号化的空间设置,而总体诉求在于构造一个天、地、人和谐相处的居处,以期使居者透过它“以通神明之德,以类万物之情”(《周易·系辞下》) 。泉州城始建于唐代中叶,至明时,已出现过不少变化 。应该承认,这一空间设置的宇宙观传统并非到明朝才开始得到运用,而是在泉州城始建之时便得以遵守,否则我们无法解释泉州唐城的方形结构 。不过,明以前,宇宙论建筑规范对泉州的影响,并不那么明显,特别是城市的对称性、一致性与轴向性特征等方面,泉州城的形象黯然得多 。在古代宇宙观中,空间被想象成由一系列的同轴之方被圆形之天架构而成(外圆内方)的图景 。

文章插图

▲天圆地方示意图

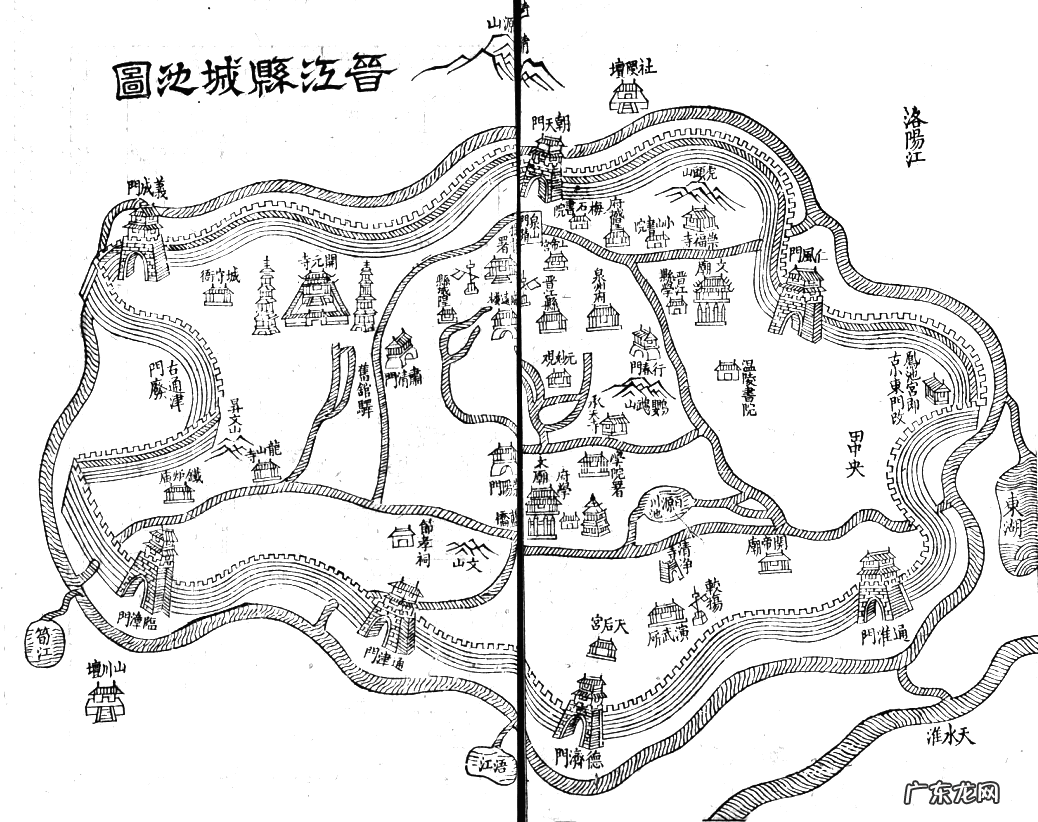

但是,五代至元在泉州进行的大规模拓城,大多是应收罗周边聚落、市场、寺庙的需要而实施的 。拓城使泉州极其不规则,在总体外观上缺乏整齐划一的四方围绕中心的五方格局形象,最多像是“鲤鱼形” 。尽管其官府所在区位保持了代表政治秩序的四方形,但泉州的平面布局,却难以让人联想到其与宇宙秩序的关系 。与此同时,在这个漫长的阶段,伴随着频繁的商业往来,各种宗教汇聚一城 。其时,官府承担着捍卫经典宇宙论建筑规范在城市中的地位之使命,但由于它并没有排斥异族信仰空间的任务,因此,显现正统的那些建筑象征,没有取得压倒之势 。

文章插图

▲《晋江县城池图》载于清·方鼎修、朱升元等纂《晋江县志16卷》清乾隆散失年刻同治十一年重修本

到了明初,泉州已积累了历史上多次扩建留下的遗产,而难以改变“围城”的原有形态;此时,朝廷和官府所能做的,似乎只是加固城墙 。然而,在城市周边海岸,在朝廷命官的设计和建设之下,增添了一条由卫所之城构成的边界线,这条边界线捍卫着府城,阻隔“倭”“夷”与边界之内居民的来往 。而地方官似乎也已深刻意识到,城池虽是安全的建筑保障,但城内的社会是否稳定,却仰赖“质朴人心”的养成 。如明万历《泉州府志》卷四所言,这种质朴人心,应该有“上下相安,大小相恤”的内涵 。然而,元末明初,泉州“侈竞成俗,强能侵弱,贱亦妨贵,闾里之间无赖成群”,倘若“小奸大奸之伏万一有他”,则可能爆发动乱 。因此,加固城墙、增设卫所虽然重要,但“宁城急务”,却是在居民间“禁奢、止竞、辨分、定志” 。

- 容县梁二屋宅风水

- 家里养龟风水 书房养乌龟好不好

- 办公桌龙摆件龙头朝向 风水龙摆件的龙头朝向

- 鹤仙人图片 仙人骑鹤穴风水图穴在什么地方

- 玉树图片盆景 风水植物玉露图片大全

- 八运酉山卯向布局图解 九运酉山卯向风水详解

- 眼疾 风水

- 佛山风水摆件市场 广州哪里有卖风水摆件的

- 四象风水的基本要求 四星指什么

- 床头朝东南方向风水 床头在西南方向风水

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。