食物既然都是很晚才从外国传入,那老祖宗们吃什么?

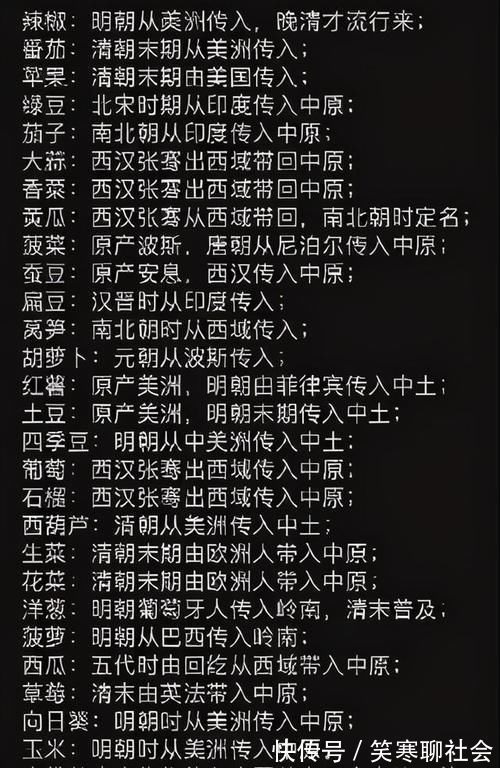

网上看到一幅图,列举了二三十种常见蔬菜水果粮食,比如辣椒明朝从美洲传入,西红柿清末从美洲传入,绿豆北宋自印度传入,胡萝卜元朝自中亚传入……

文章插图

诸如此类很多很多,还有土豆、红薯、生菜、花菜、洋葱、西瓜、莴笋、菠菜、大蒜、玉米等等,全是饭桌上常见物。看了这张图,脑子里不禁会有个疑问,既然都是外传的,那古人到底吃什么?缺了这些东西,古之中华饮食,还称得上美食吗?

想要解答这个问题,最麻烦不是知识,而是生僻字,因为老祖宗们过去吃的东西,有些被淘汰,被新物种替代,有些还一直存在,但无论那样,古人称呼和叫法不同,想要说清楚简单,想要打出这些字真是个大麻烦,非常令人头痛。老实说,里面大部分我都不认识。

那么我们就来认识一下这些生僻字吧。

五谷

五谷只是个统称,表达种类繁多,所以五谷具体指那五种粮食,各有各说法,不尽相同。

《周礼》称五谷者,麻黍稷麦豆,《孟子》却说是稻黍稷麦菽。黍稷麦属于公认,不同者在于麻稻和菽。

虽然它们各说了五种,其实都不全面,因为缺少一个重要角色,栗。

文章插图

栗是古代最重要主粮,如果说它是第二,没人敢称第一。栗又叫禾、谷,现代称小米,就算不懂粮食,看到这个名字,也应该明白栗是什么地位。

“锄禾日当午”告诉我们的是,锄禾非人名,当午更不是女性,它表达种粮食很辛苦,每一粒都来之不易,号召勤俭节约,不能浪费。

这里就能看出,禾在古代粮食中所占地位。从先秦到唐代,栗一直都是北方主粮,西晋《广志》称栗有12种,一百年后,北魏发展到86种,在粮食中首屈一指。

黍稷含义非常混乱,黍还好说,有些古书把稷解释为谷或者高粱,其实并不正确。如果按照最通常说法,黍稷其实是一种东西,糜子,又叫黄米,黏的叫黍,不黏的叫稷。

这个矛盾主要在于稷的意思太广泛了,我们都知道社稷是国家别称,农官又叫后稷,稷俨然成了五谷之长,于是很多地方便把主粮称之为稷。比如东北管高粱叫芦稷,谷子又叫谷梁,所以也成了稷。

文章插图

菽是大豆,春秋时从东北传入,所以又叫戎菽。大豆最早是作为粮食出现的,并占据了重要地位,一度与栗并称。

稻是水稻,距今7000多年的余姚河姆渡遗址,就发现了大量稻杆稻壳碳化堆积物,如果论种植历史,几可与谷相提并论,所以又称稻谷,是我国历史最为悠久的农作物之一。

水稻虽然有产量优势,但对种植条件和技术要求较高,所以初期并不普遍。如果论南方种植和开垦史,又是一篇宏大命题,不是几句话能说清。

总之呢,南方如浙江等地,人类起初并不住在平原,而在山里,原因是平原多咸潮,垦耕并不容易,江南一带迁居史,其实也是一本农耕技术发展史。

一直到了南北朝,南方水稻产量才首次超过谷栗,又随着大运河开通,粮食源源不断北运,这才形成了“天下大计,仰于东南”的局面。

麦就是小麦,虽然是现代最重要主粮,古代地位也不高,原因也是耕种技术。

文章插图

唐代为什么被视为盛世典范,仅从农耕技术就可见一斑。唐是粮食结构变化的一个节点,唐以前,以谷栗为主,唐以后,以稻麦为主,也就是说,打唐朝古人主粮才跟现代基本一致。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。