清代窑变釉的底部特征图片圈足露胎处常为浑圆的“泥鳅背”状,若是民窑器,底部会有明显的旋痕,器底会阴刻“雍正年制”四字两行篆书款或“大清雍正年制”六字三行篆书款;乾隆后期的圈足露胎处略有棱角突起;嘉道时期的足部仍施均匀黄褐色釉,少数器底露胎无釉 。

圈足露胎处常为浑圆的“泥鳅背”状 , 若是民窑器,底部会有明显的旋痕,器底会阴刻“雍正年制”四字两行篆书款或“大清雍正年制”六字三行篆书款;乾隆后期的圈足露胎处略有棱角突起;嘉道时期的足部仍施均匀黄褐色釉,少数器底露胎无釉 。

窑变釉:

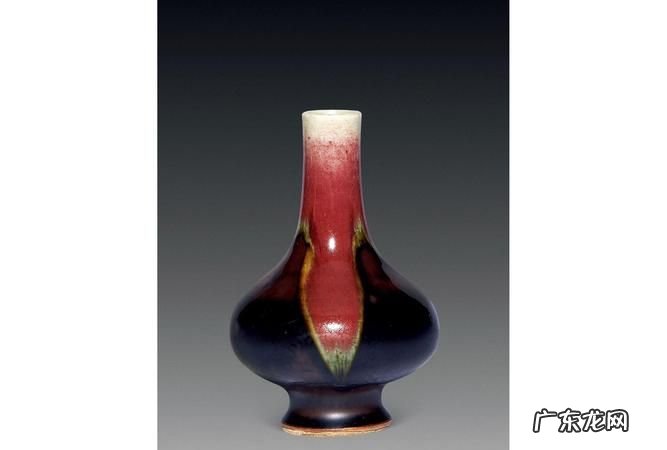

窑变釉,顾名思义 , 是器物在烧成过程中出现了意想不到的釉色效果 。由于窑中含有多种呈色元素,经氧化或还原作用,瓷器在出窑后可能呈现出意外的釉色效果 。因由窑变釉出现出于偶然,形态特别,人们又不知其原理 , 只知于窑内焙烧过程变化而得,故称之为“窑变釉”,俗语有“窑变无双”,就是指窑变釉的变化莫测,独一无二 。

文章插图

乾隆窑变釉的底部特征乾隆窑变釉贯耳瓶的底款特征是 , 釉汁肥厚斑斓 , 红蓝相间 , 斑斓交融,妍丽浓烈,灿若晚霞,深具乾隆时期窑变釉的典型特征 。

文章插图

东沟窑真品底足特征图片窑变釉,渗透裂纹 。

1、窑变釉:真品底足常有明显的窑变釉现象,即釉色呈现出变化和渗透的效果 。

2、渗透裂纹:真品底足会出现一些细小的渗透裂纹,是釉层与胎体之间的热胀冷缩不一致引起的 。

文章插图

大神门给看看瓷器里出现有结晶体是怎么回事该瓷器属于窑变釉摇铃尊,作为摇铃尊主要出现于清代康熙时期,一般来说如果是到代摇铃尊 , 器型小巧,大不盈尺,有郎窑红摇铃尊,有豇豆红摇铃尊,有釉里红摇铃尊 , 有纯白釉摇铃尊,有天蓝釉摇铃尊等品种,而窑变釉在清代雍正以后盛行,前期蓝多于红,后期红增多并彻底代替蓝,釉面肥润,尤其是清代晚期的窑变釉瓷器底足出现狗咬特征 。

文章插图

【清代窑变釉的底部特征,清代窑变釉的底部特征】

- 釉中彩餐具的危害,釉下彩的碗有毒

- 陶瓷釉不粘锅对身体有害吗

- 圆明园的历史背景

- mac唇釉珊瑚粉值得买吗

- 如何鉴定清代老翡翠

- 水果红釉的功效和作用

- 水果红釉的功效和营养价值

- 清代马上封侯和田玉 封侯拜相的风水宝地是怎么样的呢

- 阿玛尼唇釉有小样吗 阿玛尼唇釉有小样吗?

- 清代三法司名词解释 清法名词解释

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。