日啖荔枝三百颗 不辞长作岭南人罗浮山下四时春 , 卢橘杨梅次第新 。

日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人 。

释义:

罗浮山下四季都是春天 , 枇杷和黄梅天天都有新鲜的 。

如果每天吃三百颗荔枝,我愿意永远都做岭南的人 。

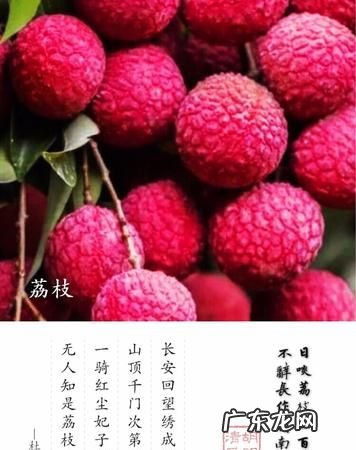

文章插图

扩展资料:

苏轼(1037年1月8日,一说1036年12月19日—1101年8月24日),字子瞻、和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙,汉族,眉州眉山(四川省眉山市)人 , 祖籍河北栾城,北宋著名文学家、书法家、画家 。

苏轼是北宋中期文坛领袖 , 在诗、词、散文、书、画等方面取得很高成就 。文纵横恣肆;诗题材广阔,清新豪?。?善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”;词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛 ;散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,

为“唐宋八大家”之一 。苏轼善书,“宋四家”之一;擅长文人画,尤擅墨竹、怪石、枯木等 。

作品有《东坡七集》《东坡易传》《东坡乐府》《潇湘竹石图卷》《古木怪石图卷》等 。

参考资料:

参考资料:

日啖荔枝三百颗 不辞长作岭南人意思及感情“日啖荔枝三百颗 , 不辞长作岭南人”出自宋代苏轼的《惠州一绝》 。

原文为:

罗浮山下四时春 , 卢橘杨梅次第新 。

日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人 。

译文为:

罗浮山下四季都是春天 , 枇杷和黄梅天天都有新鲜的 。

如果每天吃三百颗荔枝 , 我愿意永远都做岭南的人 。

这首诗是苏轼在岭南惠州所作 。他在品尝当地荔枝时,想到了荔枝甘美,流连风景,体察风物,对岭南产生了深深的热爱之情 。其中,“日啖荔枝三百颗”这句诗表达了他对荔枝的喜爱和享受,也表达了他对岭南的热爱和留恋 。

文章插图

日啖荔枝三百颗不辞长作岭南人全诗日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人 。

出自宋代苏轼的《惠州一绝/食荔枝》

罗浮山下四时春 , 卢橘杨梅次第新 。

日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人 。(不辞一作:不妨)

日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人赏析

从“荔枝诗”看东坡先生的岭南心境

苏东坡于宋哲宗绍圣元年被人告以“讥斥先朝”的罪名被贬岭南,“不得签书公事” 。于是,东坡先生流连风景,体察风物,对岭南产生了深深的热爱之情,连在岭南地区极为平常的荔枝都爱得那样执着 。

绍圣二年四月十一日,苏轼在惠州第一次吃荔枝,作有《四月十一日初食荔枝》一诗,对荔枝极尽赞美之能事:“……垂黄缀紫烟雨里 , 特与荔枝为先驱 。海山仙人绛罗襦,红纱中单白玉肤 。不须更待妃子笑,风骨自是倾城姝……”自此以后,苏轼还多次在诗文中表现了他对荔枝的喜爱之情 。例如,《新年五首》:“荔子几时熟,花头今已繁 。”《赠昙秀》:“留师笋蕨不足道,怅望荔枝何时丹 。”《〈和陶归园田居六首)引》:“有父老年八十五 , 指(荔枝)以告余曰:‘及是可食,公能携酒来游乎?’意欣然许之 。”《和陶归园田居》其五:“愿同荔枝社,长作鸡黍局 。”《食荔枝二首》其二:“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人 。”

其中“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”二句最为脍炙人口,解诗者多以为东坡先生在此赞美岭南风物,从而抒发对岭南的留恋之情,其实这是东坡先生满腹苦水唱成了甜甜的赞歌 。

不错,从一些现象上看起来 , 苏轼在岭南时的心情与初贬黄州时相比,确实显得更加平静,不见了“空庖煮寒菜 , 破灶烧湿苇”的失意与苦闷 。《宋史》本传说苏轼在惠州“居三年,泊然无所蒂介,人无贤愚,皆得其欢心” 。贬为琼州别驾后,居在“非人所居”的地方,“初僦官屋以居,有司犹谓不可 。轼遂买地筑室,儋人运甓畚土以助之 。独与幼子过处,著书以为乐,时时从其父老游 , 若将终身 。”苏辙《东坡先生和陶诗引》介绍: “东坡先生谪居儋耳,置家罗浮之下……华屋玉食之念,不存于胸中 。”苏东坡在岭南时 , 除了关心自然风光和民情风俗以外,还与出家人交往频繁,诗文中就留有很多与僧人唱和的作品 。这一定程度上确实表现了避世意识 。

我们实在无法相信苏东坡这样具有强烈社会责任感的仁人志士会避世遁俗 。有一件事实很能说明这个有趣的问题 。

晚年的苏东坡似乎很喜欢陶渊明,不厌其烦地和陶渊明的诗,并把和陶的诗专门编为一集 。苏东坡和陶渊明诗以居岭南时为最多 。从绍圣二年正月在惠州贬所到元符三年八月迁舒州团练副使,徙永州安置,在短短的五年零八个月里,和陶诗凡四十四次一百余首 。东坡先生还自述其和陶用意:“平生出仕以犯世患,此所以深愧渊明,欲以晚节师范其万一也 。” (见苏辙《东坡先生和陶诗引》)这仿佛在告世人:苏东坡从此绝意仕途,欲效陶渊明归隐园田,长作岭南人了 。

有意思的是,东坡先生那位心迹相通的老弟却对东坡自述的和陶诗用意提出了疑问,他在《东坡先生和陶诗引》一文中说:“嗟乎,渊明不肯为五斗米一束带见乡里小儿 。而子瞻出仕三十余年 , 为狱吏所折困 , 终不能悛,以陷大难,乃欲以桑榆之末景,自托于渊明,其谁肯信之!”清人纪昀也以为苏轼“敛才就陶,亦时时自露本色” 。

苏辙不信其兄会真心归隐,几百年后纪昀的看法也一样 。他们的看法可以在苏东坡和陶诗中可以得到印证 。《和陶饮酒二十首》其十一曰:“诏书宽积欠 , 父老颜色好 。再拜贺吾君,获此不贪宝 。”其十八曰:“芜城阅兴废 , 雷塘几开塞 。明年起华堂,置酒吊亡国 。”其二十曰:“当时刘项罢,四海疮痍新 。三杯洗战国,一斗消强秦 。”《和陶咏三良》有:“杀身固有道,大节要不亏 。君为社稷死,我则同其归 。”这都可以看出苏轼恬淡的外表掩饰不了牵挂国运民生的忧患情怀 。

这种忧患情怀在《荔枝叹》一诗中表现得更加淋漓尽致 。他首先借汉唐故实抨击统治阶级只顾自己享乐而不关民生疾苦的丑恶本质:“十里一置飞尘灰,五里一堠兵火催 。颠坑仆谷相枕藉,知是荔枝龙眼来 。飞车跨山鹘横海 , 风枝露叶如新采 。宫中美人一破颜,惊尘溅血流千载 。”千年以后,我们尤可想见苏学士老泪纵横 , 祈求上苍:“我愿天公怜赤子,莫生尤物为疮痏 。雨顺风调百谷登,民不饥寒为上瑞 。”

日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人翻译

罗浮山下四季都是春天 , 枇杷和黄梅天天都有新鲜的 。

如果每天吃三百颗荔枝 , 我愿意永远都做岭南的人 。

日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人作者简介

苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家、美食家 。字子瞻,号东坡居士 。汉族 , 四川人 , 葬于颍昌(今河南省平顶山市郏县) 。一生仕途坎坷,学识渊博,天资极高 , 诗文书画皆精 。其文汪洋恣肆,明白畅达,与欧阳修并称欧苏,为“唐宋八大家”之一;诗清新豪?。朴每湔拧⒈扔鳎帐醣硐侄谰叻绺瘢?与黄庭坚并称苏黄;词开豪放一派,对后世有巨大影响,与辛弃疾并称苏辛;书法擅长行书、楷书,能自创新意,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四家;画学文同,论画主张神似,提倡“士人画” 。著有《苏东坡全集》和《东坡乐府》等 。

文章插图

《食荔枝》的全文是什么意思啊《食荔枝二首》是北宋文学家苏轼做的一首七绝 。全诗如下:

《食荔枝二首》

罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新 。

日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人 。(不辞 一作:不妨)

译文

罗浮山下四季都是春天,枇杷和黄梅天天都有新鲜的 。

如果每天能吃三百颗荔枝,我愿意永远都做岭南的人 。

文章插图

扩展资料:

岭南两广一带在宋时为蛮荒之地 , 罪臣多被流放至此 。迁客逐臣到这里 , 往往颇多哀怨嗟叹之辞,而苏轼则不然,他在这首七绝中表现出他素有的乐观旷达、随遇而安的精神风貌 。

绍圣二年四月十一日,苏轼在惠州第一次吃荔枝,作有《四月十一日初食荔枝》一诗,对荔枝极尽赞美之能事:“海山仙人绛罗襦,红纱中单白玉肤 。不须更待妃子笑,风骨自是倾城姝”(译文:海上的先人穿着绛红色的罗襦裙 , 红纱后面是白玉一般的肌肤 。不需要等待妃子一笑,(荔枝的)风格、气度就已经像倾国倾城的女子一般了)诗文中表现了对岭南风物-荔枝的热爱之情 。

《食荔枝》就是在苏轼流放岭南地,尝到荔枝味后所作的‘荔枝诗'中的一首 。

前两句“罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新”是对岭南环境做一个大概描述,罗浮山四季如春,气候温暖宜人,正适合杨梅、荔枝这种热带水果生长 。后两句“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”最为脍炙人口,苏轼在此赞美岭南风物,从而抒发对岭南的留恋之情 。东坡先生仕途不得意,不得已咽下满腹苦水 , 在岭南过起了田园生活,这一定程度上表现出了避世意识 。

【荔枝三百颗上句是什么,日啖荔枝三百颗 不辞长作岭南人】

- 吃了荔枝里的虫子怎么办,荔枝虫子吃到肚子有什么危害如何判断荔枝有没有虫

- 如何解决蛋糕糊有颗粒,为什么蛋黄糊总是有颗粒

- 荔枝冷冻可以放多久,荔枝可以放冷冻能保存多久

- 透明颗粒干燥剂有毒,透明干燥剂颗粒有毒

- 离月亮最近的星星是什么星,离月亮最近的那颗星叫什么

- 荔枝放久了会甜,荔枝刚买回来酸可以放甜

- 荔枝吃不完怎么保存,荔枝贮藏保鲜技术

- 氧泡泡氧颗粒成分是什么,氧泡泡有毒

- 荔枝发涩怎么办,荔枝涩口是什么原因

- 石子是一颗还是一个,一个石头量词对不对

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。