多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节!

今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月 。

——宋·柳永

中国古代向来安居重迁 。对古人来说,出行,特别是远行,往往都是不得已而为之的事情 。

所以,在亲朋好友即将离开之时,难免两情依依,难舍难分,于是就有了饮酒饯行,就有了十里相送,甚至还有了为方便送行而修建的折柳亭和因折柳相送而形成的折柳送行的习俗 。

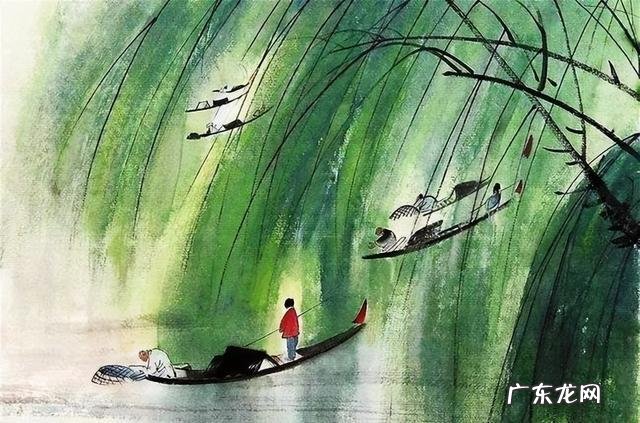

文章插图

对于诗人来说,表达离别感情最好的方式当然莫过于以诗相送了 。多情自古伤离别,古人向来重视感情、珍惜友谊,于是在为人送行或与人辞行时,往往要作诗相赠,送别诗就在这样的情境中产生了 。

在传统的诗歌分类中,表现离情别绪一类的诗歌,往往统称之为送别诗,有时亦称之为别离诗、离别诗、赠别诗 。

但是这些不同的名称都是对表现离情别绪一类诗歌的泛称,而不是作为具体区分送行与辞别的关系而存在的不同称谓 。从离别的诗歌内容来看,又可以分为送别诗、留别诗和赠别诗这三大类 。

文章插图

所谓送别诗,指的是由送行之人以主人的身份给离别之人而写的诗 。即由送行的主人作诗,写给离别的客人 。

因为作诗相送,不仅可以淋漓尽致地表达作者的离情别意,而且还可以作为相知相思之物成为长久品味和回忆的慰藉 。唐代诗人王维写的这首有名的送别诗《送沈子归江东》就是这类诗歌中国很有名的一首:

杨柳渡头行客稀,罟师荡桨向临圻 。

唯有相思似春色,江南江北送君归 。

文章插图

开篇两句,描绘的是渡口的风光与一场送别情景,而且点明了春季的时间与节令 。通过景物的描写和环境的渲染,从而烘托出送别时的不舍之情 。

渡口的杨柳在微风中轻轻地摆动着纤细的身姿,在杨柳依依的渡口,饯行的一杯酒早已喝完,诗人和朋友互相诉说着珍重的话语 。当船夫解开缆绳的那一刻,诗人和朋友挥手告别,行船渐渐驶离渡口,诗人和朋友的距离越来越远,行船最后消失在水天相接的地方 。

珍视亲友间的相逢、重聚,是中国文化中的传统美德,所以,古人对离别的不舍,对亲友的挽留与依依惜别的深情就成为了一件很有仪式感的事情了 。

文章插图

在送别场景中,柳这一意象无疑扮演了重要的角色 。杨柳自古以来就是中国传统文化中与离别有着关联的文学意象 。

柳,那纤细袅娜、楚楚动人、柔婉多姿的柳枝,早已被多情的诗人赋予了别样的内涵;那如缕缕青烟一样随风飘荡的柳絮,同样牵动着诗人们的情思,让远行的游子、离别的亲友的心田泛起圈圈裹挟着愁情烦绪的涟漪,这涟漪中饱含着人们缱绻的亲情与永恒的友情 。

在诗歌中,柳既是景物描写,也寄托着送别双方的情思 。用柳寓意送别,抑或说将柳与送别联系在一起,是一个有着悠久传统的文化符号 。

文章插图

在我国最早的诗歌总集《诗经》中,诗人用“昔我往矣,杨柳依依”开启了以柳送别的先河 。加之“柳”与“留”谐音,所以折柳赠别、折柳寄远、柳诗相赠也就成为了一种送别风俗 。

王维笔下的杨柳,不仅是词人对送别场景的描绘,更是诗人对送别情景的视觉体验 。行客少,凸显了送别的渡口更加凄清,见境地的凄清,反衬出送别友人的依依不舍之情 。

- 家里风水摆设禁忌有哪些

- 花生米好处与坏处 花生米的用处

- 炉中火命和什么命最好 炉中火命配什么命最好

- 男人柳叶眉是怎样一种体验

- 鼠和鸡相配婚姻如何破解 鼠和鸡相配婚姻如何

- 2022年正月十六开业好不好

- 家居风水植物摆放 家里植物摆放风水

- 克夫相是什么长相 克夫相长什么样

- 狗狗习性

- 狮子地的风水特征 风水狮子方向

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。