但也不是所有明星都会同意签这一条款,因为很多公关事件并非他们主动作死造成的,粉丝掐架就是一个典型的明星不可控行为 。

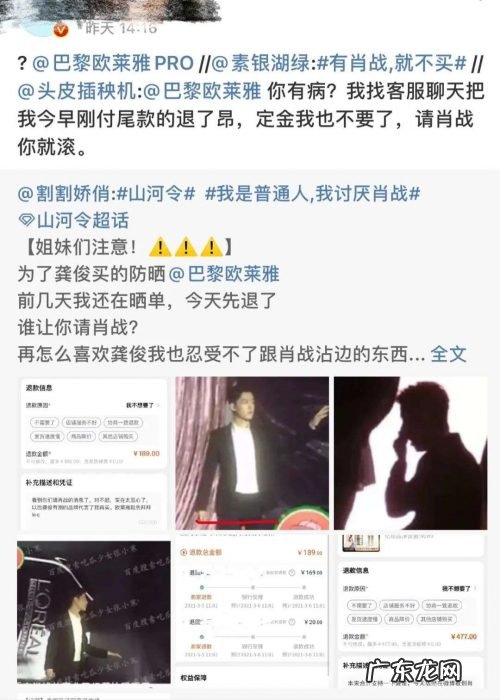

“黑粉事件”是无论艺人自己还是品牌方都不愿意看到的,有些黑粉会不受控制攻击艺人代言的品牌方,还会有组织地发起#抵制XX代言的群体性活动,直接去官网、官微抹黑品牌形象 。 就比如肖战,网传他在代言欧莱雅之后,有黑粉马上跑到欧莱雅官网,希望阻止肖战代言品牌的行为,并在微博宣扬以后再也不买欧莱雅的产品 。

文章插图

肖战黑粉事件截图

除了翻车事件,“带不动货”也是品牌方选择代言人的一大风险 。

不是所有的艺人都能带得动货,艺人的带货能力基本和知名度成正比 。 另外,如果代言人自身和品牌调性不匹配,或者品牌的后续营销不到位,即便花上千万的代言费找知名代言人,也很可能会打水漂,最后落得个0.3、0.4的投入产出比 。

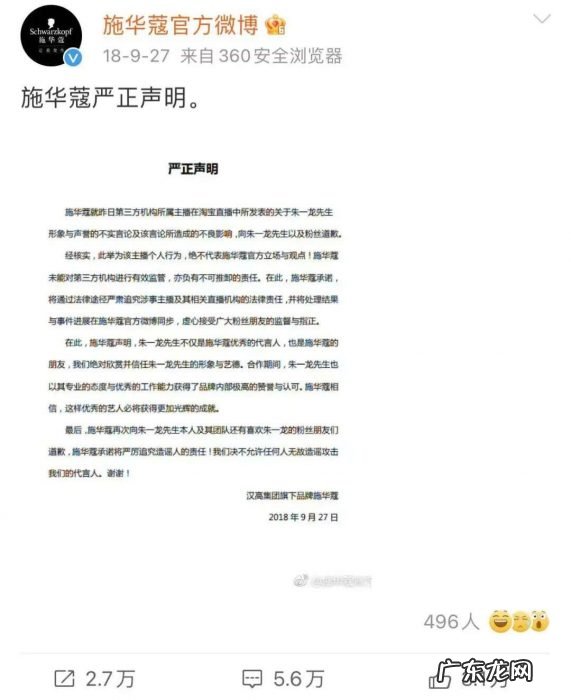

在2018年,朱一龙还没有像如今这样大红大紫时,施华蔻的工作人员就曾在直播时吐槽这位时任代言人带不动货、粉丝消费能力差 。 这件事立刻引起了粉丝的反扑,施华蔻也在第一时间进行了公开道歉 。

文章插图

朱一龙事件后施华蔻的道歉声明

靠流量只能续命一时,还要回归品牌节奏

保ROI的代言人太贵,低费用的代言人又有翻车风险,许多品牌索性就不再找代言人 。

其实很多新消费品牌找代言人的初衷,就是为了让明星带来第一批种子用户,让粉丝自发为品牌宣传,低成本打造品牌声量 。 但在如今代言费居高不下,甚至有虚高成分的背景下,再壮士断腕很容易得不偿失 。

更何况在代言费外,品牌还要匹配同等甚至超过代言费本身的粉丝运营成本 。 以顶流为例,1500-2000万的代言费只是品牌的前期开销,品牌还要预留出至少1500万的营销费用做明星开屏、热搜话题、代言campaign,后续持续运营粉丝,以最大效率撬动明星杠杆 。

如果品牌自身的人设足够清晰,或者品牌内容素材较为丰富,其实不一定非要找代言人,以品牌为中心向外发散也能取得较好的传播效果 。

就比如三顿半、manner、好望水这类品牌,它们自身的品牌调性很好,而且有广泛的内容承接,更自带圈层文化,自己也有策划campaign的能力,它们请代言人的需求就没有那么迫切,更重要的是踏踏实实做好产品 。

文章插图

三顿半咖啡和周边手办(来源:官方)

另外对于一些敏感品类,或者说有强烈性别对立的品类而言,如果不慎请到了不受控制的代言人,很容易对品牌造成二次伤害 。

再说回大人糖的小S事件,情趣用品这一品类特征本就很容易招致非议,内容传播上更要处处小心,这种品类就建议品牌方自己做内容,在签代言人上慎之又慎 。 年初的Ubras翻车事件,李诞虽然不是品牌代言人,但也侧面印证了品牌对明星团队自制内容把控的必要性 。 如果品牌端把控不了明星的内容,就不要轻易做相关宣发 。

代言人对于品牌而言是一把双刃剑,既是流量加速器,也是拔苗助长、展现品牌弊端的放大镜 。

他们确实可以在短时间内带来流量激增,让品牌的短期销量相当好看,既让投资人点头,也让市场满意 。 但正如“春药都是有毒的”,流量大量涌入,也会给准备不充分的品牌带来负面影响 。 就比如流量溢出,供应链能力差的品牌,产品交付能力欠佳,只得延期发货,或是发出残次品,损害品牌自身信誉等等 。

- 李佳琦:“Z世代”拥有强烈文化自信能更好激励品牌发展

- 淡妆眼影选什么颜色 淡妆选什么眼影好看

- 苹果自带放大镜p图? 苹果手机怎么放大图片中的一部分

- 藻酸钠对皮肤的作用 面膜中的藻酸钠是什么

- 免疫力下降是一切疾病的根源,如何规避生活中的危害?

- 双眼皮贴好卸掉吗 哪些方法能卸掉双眼皮贴

- 怎样退出护眼模式? 怎样关闭电脑护眼模式

- 内双适合什么双眼皮贴 内双如何选择双眼皮贴

- 短圆眼用什么颜色眼影 下面这些眼妆技巧你要知道

- 哪款遮瑕膏遮黑眼圈好 好用的遮黑眼圈的遮瑕膏推荐

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。