文章插图

孔子为儒家之聖,他不仅是中国的教育鼻祖,而且是全人类的教育先哲,他开启和践行了人类最立体、最人本、最生态、最全面、最持续、最民族而最现代、最现代而最未来的育人哲学 。在其记录孔子及弟子言行的《论语》第一章始篇“学而”中愉快地记道“子曰:‘学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知,而不愠,不亦君子乎?’”那要理解“学而时习之,不亦说乎?”,必须放在该篇三句中作整体把握,任何断章取义的理解都是不正确的 。

文章插图

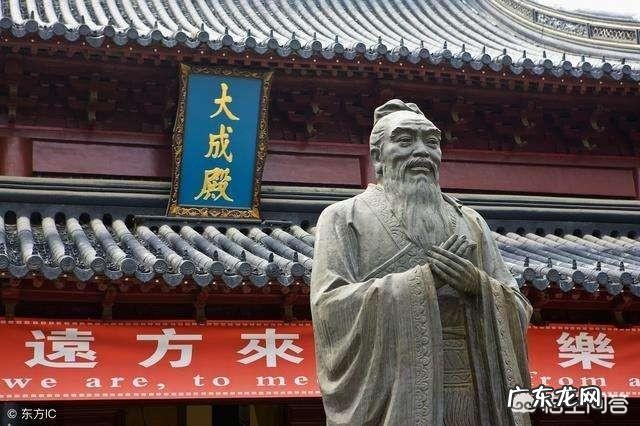

“学而时习之,不亦说乎?”的文言含意 。句中“学”可以理解为“学习”,还可理解为“学术或主张”“时”在周代是个副词“在一定时候”或“在适当时候”,朱熹《论语集注》对“时”解释为“时常” 。“习”繁体“習”,上为鸟之羽,下为鸟,本义为“鸟数飞也”,即反复、多次的练习,这里引申为温习、实习、练习(习,本指演习儒家礼、乐,复习诗、书之义) 。“说”通“悦”,内心高兴、愉快之义 。“悦”有别于下句“乐”,“悦”倾向于内在的愉快,“乐”倾向于外的愉快 。“不亦……乎”是文言中表反问的固定格式,可理解为“不也……吗?” 。该句文意为:学了又时常温习和练习,不也很愉快吗?接下句“朋友自远方来交流学术而愉快”,都突出一个主旨“愉快” 。以期“人不了解我甚至误会我,但不生气怨恨,正是君子” 。如果说前两句凸显了教育主体之学是一项快乐的事,第三句可以理解为教育的目标,即培养君子!

文章插图

《论语》开篇就奠定了教育是一项幸福愉快的事业,这正合了“新教育实验”的“新教育”理念与实践——从实实在在的新教育行动来改变学生的生存状态、改变教师的行走方式、改变学校的发展模式、改变教育的科研范式 。以期让师生“过一种幸福完整的教育生活”——现在幸福将来也幸福,让师生在教育生活中,享受教育的诗意,享受智慧的快乐 。

由此,可以说孔子的“学而时习之,不亦说乎?”开启和奠定了孔子的基本教育思想,其教育本意就是让人幸福快乐 。至此,我们不得不说教育带给教育主体之教师和学生的是痛苦和折磨,这样的教育能走远吗?

文章插图

第一部分

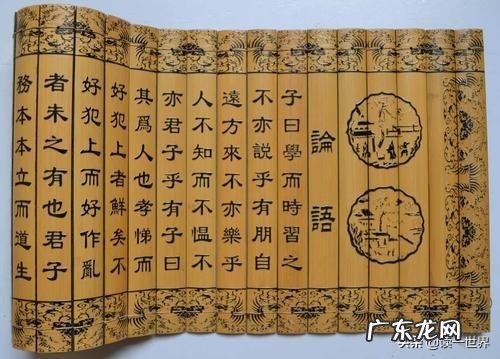

- 这是《论语》的第一句,第一句要学好!才能学论语本书 。

文章插图

- 程颐说,读圣人书,要对每一句话,熟读玩味,“将圣人言语切己”,学以润身,放自己身上,切己体察,“不可当一场话说”,以为这句话好理解,轻飘飘放过了 。

- 学习,什么是学?什么是习?学,是行动反射,不是晓得些说法,是学到自己的行动中去 。

- 《尚书》说:“学,效也 。”就是效法,就是模仿,我要学他,就是效法他,模仿他 。

- 学习《论语》,就是模仿孔子,孔子怎么说,我就怎么做,孔子怎么做,我也怎么做,这就是模仿 。

- 所有的学习都是模仿,我们从小牙牙学语,就是模仿大人说话,每个人都是在模仿中长大 。

文章插图

- 你注意观察孩子对大人的模仿 。

- “一个人瘦的9大标准”上热搜,这些标准都是什么,科学吗?

- 建房俗语:“房子不建鸭嘴田”,鸭嘴田是啥地形?为何不能建房? 湾埋填盖房子风水好吗

- 你如何理解“感恩”这个词?

- 阴历、阳历的由来是什么?

- 围棋为什么是黑棋先下

- 端午节不能说“节日快乐”,那端午能说什么祝福语?

- 通过什么样的“捷径”能让自己变成一个恋爱高手?

- 什么是“糊弄式做家务”,我体验了之后,才发现做家务也这么简单

- 阿果吉曲原唱

- 你的微信个性签名是什么,多久没改了?

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。