位于山西寿阳的塬面农田 , 是典型的旱地形态之一 。 新京报采访人员 周怀宗 摄

其实 , 在读书时 , 梅旭荣就曾想过 , 有没有可能建立一种适应干旱变化的种植技术体系 , 让农作物不会因为天气变化的影响而减产 。 如今 , 这个梦想有了生长、发芽的地方 。

1988年 , 梅旭荣到达屯留的第二年 , 第一项旱地农业技术、秸秆覆盖还田技术 , 在当地投入使用 , 在今天 , 秸秆覆盖还田已经非常普遍 , 但在当年 , 因为技术原因 , 应用的并不多 。

梅旭荣和他的同事们 , 在试验田中 , 采用秸秆覆盖还田的方法 , 引来了许多农民的围观和议论 , “其实秸秆还田是自古就有的技术 , 在当时也有不少地方用这种方法 , 但很多是先将秸秆收走 , 腐化成肥 , 然后再还田 。 我们采用的是秸秆覆盖还田 , 也就是秸秆不离田 , 覆盖在地表 。 这样的方法 , 既可以使有机质回到地里 , 也能降低风水侵蚀、水分蒸发的影响 , 起到保墒保湿的作用 。 ”

对于农民来说 , 秸秆覆盖还田 , 首先会增加劳动投入 , 同时还无法预知效果 , 因此 , 一开始更多人持观望态度 , 应用的并不多 。

“试验田里有成效之后 , 很快就得到了认可 , 农民开始学习 , 后来他们甚至总结出规律 , ‘盖一盖 , 增一百 , 盖不盖 , 差一百’ 。 ”梅旭荣说 , “原来种小麦 , 产量在150公斤左右 , 秸秆覆盖还田之后 , 试验田可以达到250-300公斤 。 普通村民的农田里 , 因为技术到位率的问题 , 一开始增产没那么高 , 但也能提高100斤左右 。 ” 。

智慧

一块旱地千年经验

从北京到山西 , 再到更多的旱地区域 , 30多年来 , 梅旭荣和他的团队 , 从来没有离开过旱地农业的领域 , “几十年 , 一直就干这么一件事 。 ”

1991年 , 中国农科院旱作农业试验站在山西寿阳宗艾村建立 , 租来的几间民居成为科研人员的宿舍、实验室 。 此后30年中 , 梅旭荣和他的同事们 , 每年都要花大量的时间在这里工作、种田、实验、推广经验 。

文章图片

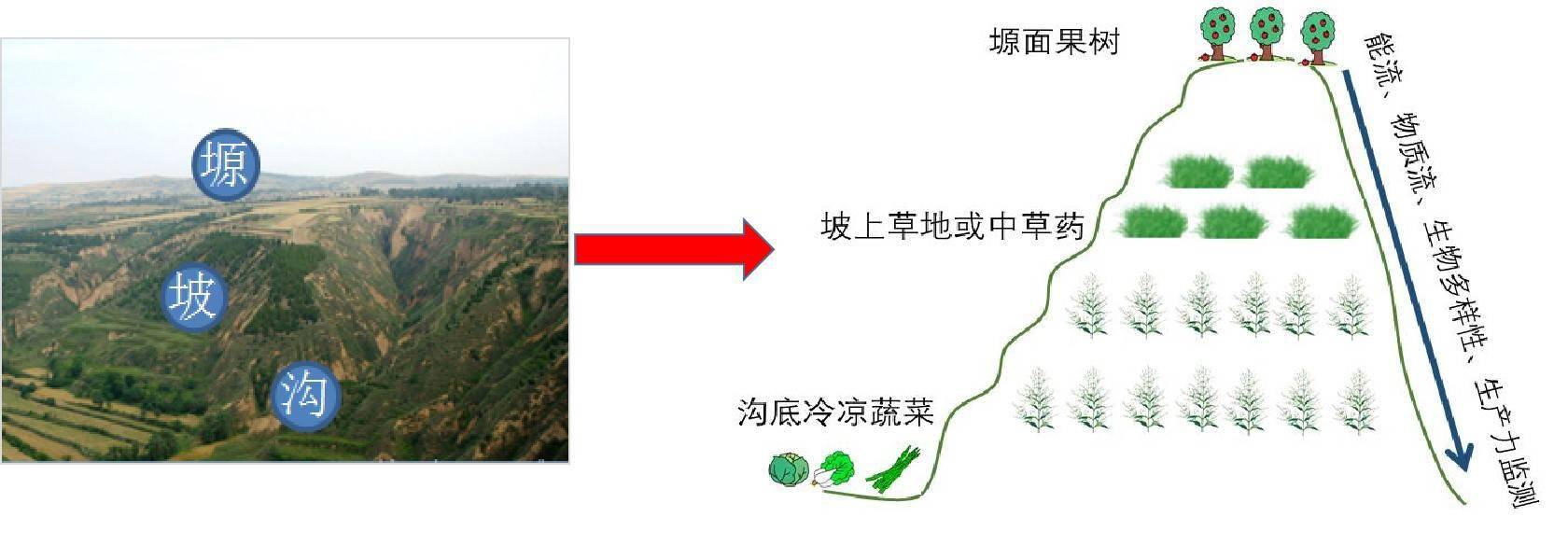

黄土丘陵区“塬-坡-沟”综合利用与保护模式 。 受访者供图

寿阳位于北方旱地区域的腹地 , 黄土高原纵横交错的山脉上 , 散落着一片片中国西北特殊的耕作区——塬面农田 。 这是一种四周陡峭、顶上平坦的土地 , 在这里 , 梅旭荣和他的团队 , 开发出了无数适应旱地生产的技术 。

寿阳站建站时就受雇在站里帮忙的宗艾村村民牛全成告诉采访人员 , 以前种杂粮 , 年景好的时候 , 亩产300多斤 , 年景不好 , 100斤就不错了 , 最差的时候 , 春播不下雨尽刮风 , 种子种不下去 , 一年什么收成都没有 。

如何在没有浇灌的条件下增产乃至稳产 , 是旱地农业技术永远和核心 , “30多年来 , 我们探索出了一整套旱地农业技术 。 如改良土壤、培育和营造土壤水库 , 提高土壤蓄水能力 , 以此提高可利用水量 。 如利用畜禽粪便、秸秆还田等技术 , 增加土壤有机质 , 增强土壤肥力 。 再如通过可降解地膜、秸秆覆盖等 , 减少土壤水分蒸腾 , 提高水分利用率等 。 ”梅旭荣说 。

这些技术 , 既有现代的技术 , 如地膜 , 也有从传统农耕文化中获取的经验 , 如秸秆覆盖 。 甚至大部分 , 都有历史经验的影子 。

千万年的旱作农业历史 , 积累了许许多多的农耕经验和农业技术 , 梅旭荣介绍 , “北方传统农业主要以旱作为主 , 数千年积累了许多优秀的经验 , 比如梯田 , 可以防止水土流失 。 比如砂田 , 通过砂石覆盖 , 可以达到保墒的效果 。 还有鱼鳞坑 , 用来集雨存水 。 再如间作、轮作……现在想起来 , 我们做了这么多技术体系 , 很多都能在过去的农耕文明中 , 找到痕迹 。 ”

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。