“读万卷书,行万里路”,是古人推崇的一种人生至高境界 。

在近世有了打字机和电脑之前,“书”,都是靠人用笔一个字一个字写出来的 。

在相当长的时间里,“书”的传播,还是靠人们用笔一个字一个字地抄出来的 。

《史记·太史公自序》结尾说:“总计一百三十篇,五十二万六千五百字,称为《太史公书》 。……成为一家之言,……藏之于名山,留副本在京都,留待后世圣人君子观览 。”

就是说,司马迁用笔抄写了“正本”“副本”《史记》共两部,总计一百余万字 。

这是多大的功夫!

文章插图

“书之于笔”“笔之于书”,二者关系太不一般了 。

从汉字本身,即可看出“书”和“笔”的紧密联系 。

“书”,繁体为“書”,《说文》曰:“箸也 。从聿,者声 。”“箸”,就是“著作”之“著”,上古从“竹”不从“艸” 。

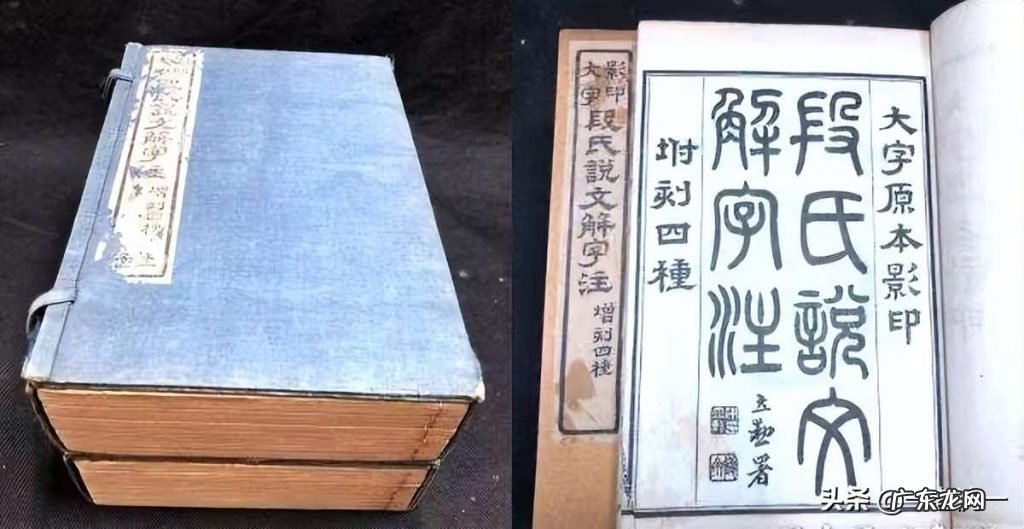

段玉裁《注》:“《(说文)叙目》曰:箸于竹帛谓之書 。書者,如也 。箸于竹帛,非筆未由矣 。”

段氏的意思是说,“書”,是一个“箸于”也就是“写作”的过程;“如”是“到”,把字写到“竹帛”上,就成了“書”;而“箸于竹帛”这个过程,不靠“筆”是不可能实现的 。

文章插图

由此看,“書”首先是“动词”,是“箸于”这个“动作” 。

这是汉字“書”的第一个含义 。

由此便产生了“書”字的第二个含义——记载 。

《墨子·尚贤》:“書之竹帛” 。

《周礼·地官·党正》:“正岁,属民读法,而书其德行道艺 。”

【书之于笔,笔之于书 汉字的博大精深之处说“书”道“笔”】此义仍是“动词”,但可转化为“名词” 。

文章插图

因而,有了“書”的第三个含义——文字、字体、书法 。

《周易·系辞下》:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契 。”

《汉书·艺文志》:“六体者,古文、奇字、篆书、隶书、缪篆、虫書 。”大概,当时无人见过甲骨文,也不懂得区分青铜彝器上的金文 。

《颜氏家训·杂艺》:“王逸少(羲之)风流才士,萧散名人,举世知其书,翻以能自蔽也 。”

这个含义的“書”,属于“名词”了 。

文章插图

春秋之时,“書”有了“书籍统称”的含义 。

《论语·先进》:“子路曰:‘有民人焉,有社稷焉 。何必读书,然后为学?’”

不过,相当长时间里,古人一般不这样使用“書”字,因为《書》,是后来所说的《尚书》的“专用名” 。

《论语·为政》:“《書》云:‘孝乎为孝 。’”

说到“书籍”,古人称为“典”“简”“册”“经”“传”等等 。

古人,还以“書”指“书信” 。

《左传·昭公六年》:“叔向使诒子产书 。”

文章插图

“筆”字,《说文》云:“秦谓之筆,从聿、竹 。”

古之“筆”,皆竹制 。

元陶宗仪《南村辍耕录》说:“上古无墨,竹梃点漆而书 。”

上古是否无墨,另当别论,但以竹杆儿作筆应该是肯定的,所以“筆”字“从竹” 。

“聿(yu)”,其实是“筆”的本字 。

《说文》:“聿,所以書也 。楚谓之聿;吴谓之不律;燕谓之弗 。”“聿”,就是所据以书——筆 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。