道不同,不为谋,居相邻,心且远 。志趣向左,思想相悖,终难成友 。

这是卫道士的情怀,坚守己道,心志不移,宁可孤独而死,绝不妥协求生 。

【“鸡犬之声相闻,老死不相往来”这句话反映了一种怎样的思想?】鲁迅和他二弟就是这样一对冤家,生活可以相助,思想觉不相容 。

这是道家的小国寡民思想的一种反映 。

首先,“鸡犬相闻”这是一种和平安静富庶的生活场景 。社会动荡不安,一般我们都之为鸡犬不宁,曹操在《蒿里行》这样描述战乱给社会造成的创伤“白骨露於野,千里无鸡鸣” 。可见“鸡犬相闻”在这里是大有用处的,它界定了老死不相往来的前提条件,人们有吃有喝,安居乐业 。

再说,“老死不相往来”,就是生活能够自足,不需要产品的交换,不需要进行生存外更多的沟通 。人们都没有更多的占有欲,没有利益的冲突,能够和平共处 。

这种思想,在春秋时期应该是是老子的理想国,即便没有剥削的原始社会,也很难达到安定富足,毕竟人与自然抗争的能力还很小,天灾往往就逼得人远处躲身,这种鸡犬相闻的观念也就只能停留在想想之中 。生产力的发展,使物充沛起来,有了剩余交换是在所难免的,春秋后期的战争与兼并是大势所趋 。老子反对战争又想不出更合适的方法,也只是将自己的想法阐述出来而已 。

“鸡犬声相闻,老死不相往来”

出自老子《道德经》第八十章:“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”

要想了解这句话的意思,先让我们回到两千多年前老子的时代,通过时代背景来一探究竟 。

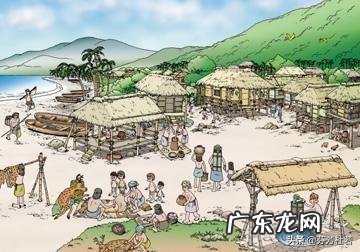

文章插图

老子出生于陈国苦县厉乡曲仁里,姓李名耳,字聃,一字伯阳,或曰谥伯阳 。

根据老子生平卒年【约公元前571年——公元前471年】,可知他处于春秋末期,当时主要社会状况有如下几点:

周王室式微,诸侯争霸不断,战争持久频繁,社会动荡不安,百姓流离失所,苦不堪言 。

大国兼并小国,长久战争劳民伤财,家破国灭者不计其数 。

贫富两极分化日趋严重,上层贵族纸醉金迷,歌舞升平;底层百姓食不饱腹,居无定所,尸露荒野 。

面对这样的社会现实,各学各派的心系百姓之士都开始思考拯救,那些处于水深火热中民众的良方 。各种思想应运而出,老子集百家之长,结合自身所学,提出了“道”的思想,这是属于时代的产物 。

在老子得思想中,从统治者到贵族到平民百姓,都有可遵循的为人处世的道德准则 。

“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”这一办法,是在当时时代,人们无力抗争统治者,而选择的退求其次,自我保护的无奈之举 。

当时社会以小农经济为主,在一个村庄里,人们男耕女织,辛勤劳作,只要风调雨顺,完全可以做到自给自足,在这里人们安居乐业,与外界隔离,没有战争的纷扰,一辈子不外出,终老致死 。

“有财不行商,有丁不入军 。家家守村业,头白不出门 。生为村之民,死为村之尘 。”

文章插图

该句出自唐代白居易《朱陈村》,非常细腻朴实的描绘了自给自足的小农生活,与世无争,自得其乐,并且在一定程度上反映了老子小国寡民思想的可行性 。

无独有偶,晋代诗人陶渊明《桃花源记》也有类似描述:

“其中往来种作,男女衣着,悉如外人 。黄发垂髫,并怡然自乐”

- 你觉得面部肌肤护理的“灵魂”是什么?

- 不离不弃的真正含义 不弃不离的意思是什么

- 女人睡多了叫“睡美人”,那男人睡多了叫什么?

- 人生难得几回博?过去“铁人精神”等对于我们今天起早贪黑熬夜奋战拼搏的人有什么启示?

- 七夕这一天,也是“乞巧节”,谈一下你那里“乞巧节”怎样过?

- 《红楼梦》“虎兔相逢大梦归”这句判词真正的意思是什么?

- 全国结婚率出现“五连降”,晚婚、不婚已成趋势?对此,大家有什么看法?

- 小暑将至,俗语“雨打小暑头,45天不耕牛”啥意思?45天指什么?

- “静则生慧”与“实践出真知”,你信哪一个?为什么?

- 古代女生的内衣什么样?

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。