《脱口秀大会》第二季剧照 。

综观这一季《脱口秀大会》横空出世的金句,不难看出这种黑色幽默的基调:

Rock——我做了几天更好的自己,我就得做几天更差的自己缓一缓,更好的自己太累了 。庞博——公司的厕所,就是大家唯一能自由享受快乐的一个小角落 。梁海源——我每天都在想,这个世界上那些属于我的钱,它们都在哪里,在干吗,有没有想我?皮球——都说孩子是父母的纽带,我哪是什么纽带,我就是一个沙袋 。赵晓卉——追星这件事和异地恋一模一样,面儿见不着几回,钱是一点没少花 。CY——我这样的人做医生是在浪费生命,浪费别人的生命 。杨笠——如果再有人问你为啥不找个男朋友,你可以霸气回怼“你为啥不上清华?是因为不喜欢吗?”

这种做法的逻辑是,当演员以自嘲的喜剧形式讨论那些尴尬和痛苦的话题时,把痛苦变成了观众的哈哈一笑,而在观众发出笑声的同时,他们既能获得情绪上的宣泄与满足,也能感受到“我不是一个人”或者“我比别人优越”,从而看淡自己日常生活中的那些尴尬/痛苦 。正是因为如此,脱口秀演员无论自己过着怎样的生活,都希望去扮演一个“小人物”,用小人物的身份展现凡人们日常生活中的坎坷挫折和某些灰色地带 。尽管可能是编纂的故事,但这些足以让受众产生心理安慰 。

所以,我们也不难理解为什么李诞说:“我之前听过一个朋友跟我说‘喜剧是残酷的,笑声是危险的’,我说其实不是这样的,我说喜剧不是残酷的,生活是残酷的,喜剧只不过是帮你展示这种残酷,甚至可以化解一部分 。”这正是脱口秀逐步崛起并受到关注的重要原因之一 。

02

快乐与快乐消费

值得注意的是,和这些脱口秀题材同步崛起和流行的还有网上风靡的“丧文化”,而著名的喜剧人李诞也正是因为他“在哪倒下就在哪躺着”的姿态而闻名 。丧文化与快乐消费,“小确丧”和“小确幸”这两种看似冲突的情绪,事实上却在青年流行文化中相辅相成,彼此难分难舍 。没有什么糗事和琐碎的牢骚不能在社交媒体上发表并且博君一笑 。还有一些网络意见领袖不断发表流传甚广的“毒鸡汤”语录,这些和脱口秀表达方式极为相似的“金句”因其犀利幽默而成为被社群用户疯狂转发的社交币 。

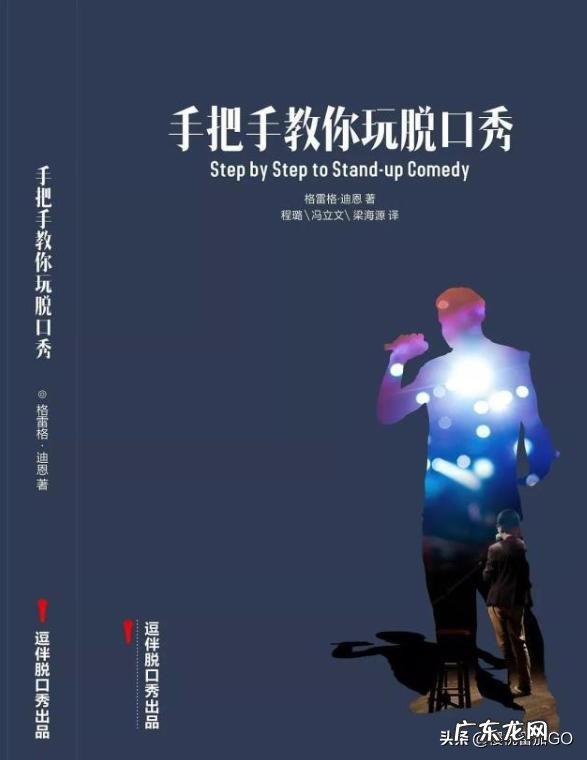

文章插图

《手把手教你玩脱口秀》

作者: [美]格雷格迪恩

译者: 程璐 / 冯立文 / 梁海源

版本: 亚洲黎明出版社 2015年7月(点击书封可购买)

丧文化的形成原因多种多样,且并不是今天的社会独有 。在全球范围内,不同时期都出现过反映这种情绪的文艺作品 。如20世纪60年代流行于欧美的“嬉皮士公社”文化和“垮掉的一代”(以杰克·克鲁亚克《在路上》为代表),二战后日本文化中 “无赖派”文学(以太宰治《人间失格》为代表)等 。尤其对于20-35岁之间的年轻人(这部分年轻人也是脱口秀和网络文化的主要受众)来说,各种不同的压力都一一袭来,更容易导致不同的“丧”感:因城市化飞速发展带来的孤独、渺小、无力感而导致的孤独;也有因全球性的经济变化剧烈带来的焦虑;因工作、恋爱、家庭等社会因素导致的压力;甚至还有因为过多娱乐和消费带来的空虚……正如心理学家艾瑞克·弗洛姆( Erich Fromm) 写过:“在现代工业社会中,慢性无趣虽然到最近才受人注意,却早已构成了一个主要的精神病理现象 。”

所以,在这样的情况下,自嘲与调侃看似成为了一种走出困境的有效方式 。自嘲是一种主动污名化的过程,它是一种象征着主动接受、主动选择的叛逆表达,是集体表征和集体心理的表露,反映对焦虑的对抗 。对于那些敢于自嘲和吐槽的人来说,勇于将真实而有缺点的自我剖析开来,选择接受不完美的自己,以自黑来笑对人生是一种与自我和解的方式 。能让人走出困境 。示弱卖丧常常表现为自我否定和宣泄沮丧,实质上是渴望获得抚慰,化解尴尬,从而“咸鱼翻身” 。

- 为什么要临摹字帖?怎么临摹字帖?

- 老话说:“立冬无雨一冬晴,没有十月初一灵”是什么意思?

- “边吃边瘦”的减肥法

- 是什么导致减肥平台期和反弹

- 运动减肥是明星的最爱 1/2

- 居家减肥妙招【健美操减肥】 1/3

- “腊八粥”最早起源于?

- 为什么麋鹿又叫“四不像”?

- 天津民间舞蹈艺术文化“大沽龙灯”

- 不同地区文化:无锡丧葬习俗

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。