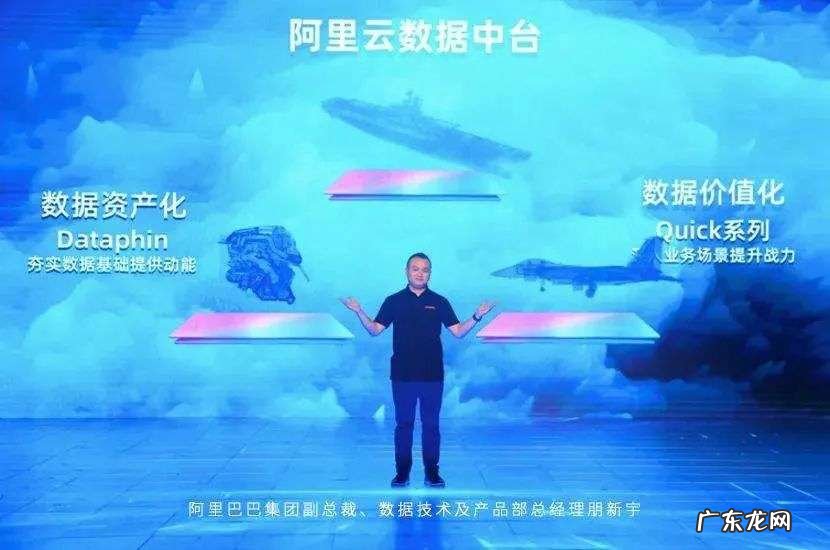

比如 , 阿里的中台实操 , 远远早于2015年 , 一直操盘阿里数据业务的朋新宇的说法是:“在2015年阿里公开提出‘大中台 , 小前台’中台战略之前 , 我们已经干了三四年了” 。

文章插图

这个意义上的阿里的中台 , 是在实践中成长出来的 , 是从双十一等业务挑战 , 过渡到技术、组织架构的实践 , 进而归纳总结而成的概念 , 所以是“靠谱的中台” 。

2百度AI中台与企业“大脑中枢”同理 , 像以AI能力为核心的百度 , 从2010年开始使用AI为各个业务赋能后 , 逐渐沉淀了一套以AI能力为核心的“AI中台” , 同样可以称为真·中台 。

文章插图

百度的AI中台虽然公开提出的时间比较晚 , 但百度中台化的工作开展的其实也比较早 。

【BAT的中台战事,谁是最终的赢家?】2017年DuerOS、Apollo正式对外开放 , 百度AI战略级业务布局完成 , 对内对外都开始正式明确百度在AI时代的“平台”定位 , 坚定AI战略为开放赋能 。

但其实当时在百度内部 , AI的力量是比较分散的 。 这也合乎大部分强互联网基因、从C端业务走过来的大平台的特征——这些平台的发展路径往往是长期让研发跟着业务走 , 大部分力量分布在各个BU/BG , 自己选择认为合适的技术和体系 , 整个研发体系其实是分布式、去中心化的 , 如果仔细研究一下、不仅仅百度 , 腾讯、华为、京东都是这个路子 。

但是 , 当百度需要对外卖AI能力、卖AI中台的时候 , 就不能这么玩了 , 这时候就需要把百度体系内散作满天星的AI研发、应用、产品加以整合 , 集中力量办大事 。

参与了这个过程的一位百度工程师回忆说:“严格意义上讲 , 当时做这些搜集工作的百度人 , 脑子里可能还没有完整的中台概念 , 他们就是把派到各个团队收集回来的需求 , 列成一个大的需求列表 , 然后再去跟踪这些需求怎么用AI技术方案去满足 , 有了方案后 , 然后再去协调后端的相关能力 。 ”

于是 , 百度就成立了一个小团队 , 然后把这个小组作为业务BP(Business Partner) , 进驻到各个业务线里面去 , 开始整合百度的AI能力 。 其实过程相当枯燥——跑到每个业务团队去 , 倾听需求、考察各自的需求、能力是否有重合、是否有空白 , 然后看看怎么能实现分散研发(这个是很难改变的)但集中赋能 , 这种做法的导向就是 , 各个业务的研发还是跟着业务走 , 但遵循一些大的共同原则 , 使得各自的研发能够有相互耦合的能力 , 这样的结果就是产生了百度的AI中台 。

文章插图

为了整合出一个中台 , 其实相当于内部要搞很多业务创新 , 以深度学习为特征的这一波AI浪潮起来后 , 很多技术要求都发生了变化 , 比如对于非结构性数据(如语音、图片)的汇聚 , 就是一个很突出的需求 , 而且是所有有类似感知智能AI需求的企业都要解决的问题 , 所以百度的AI中台就要先于别人去解决这个问题;又比如 , AI爆发的算力需求 , 对AI加速提出了前所未有的需求 , 这就导致中台必须和大量的硬件适配 , 甚至最后还产生了专门用于深度学习的一体机(AI加速服务器) , 我们看到百度最近和长城推出了完全整合的AI加速服务器 , 其实就是百度中台韧性、专业能力在增加的一个体现 。

在谈及百度AI中台的推广时 , 很多人都会问一个问题 , 既然百度飞桨深度学习平台已经使我们可以便捷的使用百度的AI能力 , 那么 , 引入百度的智能中台体系的价值何在?

- 小狗换毛期内应当留意的几个事宜

- 小狗普遍的不良习惯都有哪些?

- 哈佛给 iPhone 设计了一个「能屈能伸」的摄影头,灵感来自折叠椅

- 女生减肥最快最有效的方法

- 有没有简便健康的减肥运动?

- 美白丸对黄褐斑有效吗 美白丸真的有效果吗,常吃对胃有没有什么负担?

- 产后两个月了,肚子比出月子的时候更大了,怎么样瘦肚子?

- 长时间穿丝袜可以瘦腿吗 瘦腿的小窍门有什么呢

- 500大卡等于多少脂肪 脂肪燃烧的表现有哪些

- sp68魔术瘦腿袜真的能瘦腿吗 sp68魔术瘦腿袜冬季可以穿吗

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。